CO2-Bilanz bei Holz.

👍 Nachwachsender Rohstoff, Holz bindet CO2, ist regional verfügbar und hat meist kurze Transportwege. In Summe eine gute CO2-Bilanz als Baustoff.

Bauen ist meistens richtig belastend fürs Klima. Allein die Zementindustrie soll für 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sein. Hinzu kommen Betonwüsten in unseren Städten. Wenn du selbst baust, kannst du Vieles nachhaltiger gestalten, von den Materialien über die Dämmung bis hin zur Energieversorgung. Ob Holz, Lehm oder begrünte Fassaden – wir sagen, wie nachhaltige Gebäude Realität werden.

Auch wenn es aus deutscher Sicht überraschen mag, weltweit boomt die Baubranche. Laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP entstehen weltweit so viele neue Gebäude, dass rechnerisch gesehen alle fünf Tage eine Stadt der Größe von Paris hinzukommt. Krass. Auch und gerade für das Klima. Laut dem UNEP-Bericht ist der Bausektor für 37 % des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Die Baubranche muss den Gürtel bei den CO2-Emissionen enger schnallen. Aber wie?

Eigentlich steckt in jedem Gebäude genug Potenzial, das Klima zu schützen. Aber oft liegt es noch im Keller. Die Herausforderung ist, dass dringend mehr Wohnraum benötigt wird und die Schaffung des Wohnraums möglichst klima- und ressourcenschonend über die Bühne gehen muss. Klingt nach der Quadratur des Kreises, ist es auch, wenn man bedenkt, dass beim Bauen eines Gebäudes fast 4000 Normen zu beachten sind.

Häuserbauen werde immer komplexer und teurer, sagen Architekten wie Florian Nagler, einer der Pioniere des einfachen Bauens, der mit dem Bau des Schmuttertal-Gymnasiums im Landkreis Augsburg ein kleines Waterloo erlebt hat, das ihn zum Umdenken bewogen hat. Zeit für eine Wende beim Bauen also – hin zu mehr Pragmatismus, mehr Einfachheit und mehr Experimenten!

Dein nachhaltiger Hausbau beginnt noch vor dem ersten Spatenstich, nämlich bei der Auswahl des Baumaterials. Bei der Bauweise lässt sich eine Art Zurück-zu-den-Wurzeln beobachten: zum Holz. Holz bietet gleich mehrere Vorteile: a) Es ist ein nachwachsender Rohstoff, b) es sorgt für ein behagliches Wohngefühl und c) es ist klimafreundlich – schließlich sind Bäume Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs.

Für die Photosynthese entnehmen Bäume der Atmosphäre CO2 und zerlegen es in seine Einzelteile. Der Sauerstoff O2 geht an die Atmosphäre, der Kohlenstoff C wird ins Holz eingelagert. Wenn das Holz verrottet oder verbrennt, wird der Kohlenstoff wieder freigesetzt und verbindet sich mit dem Sauerstoff der Atmosphäre erneut zu CO2. Logischerweise wird dabei nur so viel CO2 freigesetzt, wie der Baum zuvor der Atmosphäre entzogen hat. Für den Klimaschutz ergeben sich mit der Holzbauweise Chancen, der Atmosphäre überschüssiges CO2 abzuluchsen. Laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) kann ein fünfstöckiges Wohngebäude aus Brettschichtholz schon bis zu 180 Kilogramm Kohlenstoff pro Quadratmeter speichern. So würden Gebäude zu globalen CO2-Senken, sofern der Baustoff Holz, Beton und Stahl ersetzt, schreibt das PIK.

👍 Nachwachsender Rohstoff, Holz bindet CO2, ist regional verfügbar und hat meist kurze Transportwege. In Summe eine gute CO2-Bilanz als Baustoff.

👎 Weltweite Sandknappheit, Sand wird zur Herstellung von Beton benötigt, sehr hoher Primärenergiefaktor aufgrund weiter Transportwege und dadurch schlechte Energiebilanz.

Holzbauweise + Mieterstrom = Plusenergiehaus! Polarstern und weitere Partner kombinieren in einem Wohnbauprojekt in Staufen bei Freiburg nachhaltiges Bauen mit klimafreundlicher Energieversorgung. Dort sind sechs Plusenergiehäuser mit 54 Wohnungen entstanden, errichtet in serieller Massivholzbauweise mit Mieterstromversorgung. Dieses Konzept ermöglicht es, in rund vier Jahren eine ausgeglichene CO2-Bilanz der Erstellung auszuweisen. Nach neun Jahren Nutzung ist der Betrieb ganz CO2-neutral und die Wohnanlage produziert mehr Energie, als sie benötigt.

Das Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) betont, dass der Einsatz von Holz zum Bauen nur mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung vereinbar ist. Wenn du Holz als Baumaterial nutzen möchtest, prüfe also, wo es herkommt und welche Transportwege es hinter sich hat. Denn das ist die Krux: Einerseits ist die Holzbauweise eine große Chance für den Klimaschutz. Andererseits müssen wir die Ressourcen schützen, wo es geht. Und tatsächlich sieht es mit der Nachhaltigkeit bei der Holzwirtschaft nicht so gut aus. Eine Studie der Uni Kassel und dem WWF ergab, dass der weltweite Holzverbrauch die nachhaltige Erntemenge übersteigt. Vor allem die Deutschen verbrauchen doppelt so viel Holz wie der globale Durchschnitt. Außerdem leiden unsere Wälder jetzt schon massiv unter dem Klimawandel.

Am nachhaltigsten ist es, wenn das Holz aus der eigenen Region und einer nachhaltigen Forstwirtschaft stammt. Aufschluss geben Öko-Siegel, zum Beispiel Forest Stewardship Council (FSC), Naturland oder natureplus.

Warum dein Ökostrom den Wald schütztWenn Holz keine Option ist, prüfe Baumaterialien auf ihre Klimabilanz. Mit Natursteinen aus der Region, sparst du Transportwege und bringst etwas Traditionelles in die Bauweise zurück. Zu typischen regionalen Materialien zählen zum Beispiel

Ähnlich traditionell wie der Einsatz von Holz sind etwa Ziegelbauten. Ziegel werden aus Ton und Lehm gefertigt und sind die Basis für rund ein Drittel der Bauten in Deutschland. Ziegel lassen sich schlecht recyceln und brauchen in der Herstellung sehr viel Energie. Dafür lassen sie sich regional herstellen, dämmen gut und sind robust. Wie stark sich Mauersteine in ihrer CO2-Bilanz unterscheiden, zeigt die Tabelle.

| Mauerstein | CO2 in kg/Baustoff in kg |

|---|---|

| Backstein | 0,258 |

| Kalksandstein | 0,138 |

| Leichtlehmstein | 0,170 |

| Leichtzementstein, Blähton | 0,417 |

| Leichtzementstein, Naturbims | 0,223 |

| Porenbetonstein | 0,417 |

| Zementstein | 0,129 |

Quelle: Gesundes Haus; Bundesamt für Bauten und Logistik; Empfehlungen Nachhaltiges Bauen der KBOB.

Bei der Herstellung eines Baustoffs spricht man von einem Primärenergieinhalt, kurz PEI, seltener Primärenergiegehalt. Dieser umfasst den gesamten Energieverbrauch für die Herstellung des Baustoffs. Die folgende Tabelle zeigt einige wichtige Baustoffe und deren PEI-Wert pro Tonne sowie den prozentualen Stromanteil am Gesamtenergieverbrauch.

| Baustoff | PEI in Megajoule / Tonne | Stromanteil |

|---|---|---|

| Zement | 4.046 | 19,5 % |

| Hochofenzement | 3.080 | 26,1 % |

| Stahl | 25.884 | 8,5 % |

| Aluminium | 260.820 | 73,4 % |

| PVC-Rohre | 54.155 | 27,1 % |

| Mauerziegel | 2.610 | 18,0 % |

| Holz | 1.040 | 26,6 % |

| Gasbetonsteine | 3.105 | 12,7 % |

Quelle: ingenieurkurse.de

Tipp: Als Hilfe bei der Auswahl des richtigen (ökologischen) Baustoffs gibt es das Ökologische Baustoffinformationssystem.

Bambus für den Bau von Häusern zu nutzen, ergibt aus mehreren Gründen Sinn. Zum einen wären da die ungewöhnlichen Eigenschaften. Bambus ist zäh, hart, druck- und zugfest, dabei biegsam und sehr leicht (was auch ein Nachteil sein kann). Zudem lässt er sich umweltfreundlich entsorgen und wächst sehr schnell nach. In Deutschland wird an Baumethoden geforscht, um das umweltfreundliche Bauen mit Bambus attraktiver zu machen. Ein Team am Karlsruher Institut für Technologie hat einen Bambus-Verbundwerkstoff entwickelt, der zu 90 % aus Bambusfasern und Harzen besteht. Die Kombination der Stoffe macht den Bambus noch robuster und weniger anfällig für Feuchtigkeit.

Häuser nach dem Baukastenprinzip oder Öko-Fertighäuser: modulares Bauen ist schnell und nachhaltig. Es gibt wohl kaum eine Bauweise, die den Zeitgeist so sehr trifft wie das modulare Bauen. Kosten und Qualität lassen sich präzise planen, leichter skalieren und kontrollieren. Neben dem Zeit- und Kostenfaktor ist die modulare Bauweise auch gut für die Umwelt und schont begrenzte Ressourcen. In Fabriken hergestellte Gebäude erzeugen weniger Müll, da der Abfall, der während der Herstellung entsteht, direkt recycelt und weiterverwendet wird. Einmal verbaut, können alle Module einzeln für Reparaturen entfernt und wieder verbaut werden.

Als Plusenergiehaus wird ein Gebäude bezeichnet, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht. Der Überschuss an Energie kann dabei entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden oder anderweitig verbraucht werden.

Plusenergiehäuser zeichnen sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz aus, die durch eine hervorragende Dämmung, moderne Heizsysteme, den Einsatz erneuerbarer Energien und eine kompakte Bauweise erreicht wird.

Laut dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) basiert das Plusenergiehaus im Vergleich zu Gebäuden in herkömmlicher Bauweise auf den drei Prinzipien,

Solche Häuser sind also fast schon kleine Kraftwerke. In Plusenergiehäusern finden sich demnach auch oft Wärmepumpen, PV-Anlagen, Batteriespeicher und auch ggf. Solarthermie. Die einzelnen Energieverbraucher und Erzeugungsanlagen sind natürlich miteinander gekoppelt, etwa Wärmepumpe und Photovoltaikanlage oder auch ein Solarstromspeicher und die Ladestation für das E-Auto. Dafür eignet sich die Kaskadenschaltung als Messkonzept, das wir bei Polarstern anbieten.

Mehr über die KaskadenmessungBitte was, denkst du jetzt vielleicht. Bioklimatische Architektur ist eine Methode des Bauens, Gebäude auf Grundlage des lokalen Klimas zu entwerfen. Ziel ist es, thermischen und wohnlichen Komfort unter Nutzung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Gebäude müssen sich dabei zudem in ihre natürliche Umgebung einfügen. Das Spannende: Das ist nicht unbedingt etwas Neues, denn traditionelle Architektur ist von Natur aus bioklimatisch, wenn wir etwa an die Bauten und Wohnformen vor Jahrhunderten zurückdenken.

Mehrgenerationenhäuser sind Wohngebäude, in denen verschiedene Altersgruppen und Generationen unter einem Dach, aber in separaten Wohnungen zusammenwohnen. Mehrgenerationenhäuser zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie Gemeinschaftsorte und Community-Räume (indoor und outdoor) haben und möglichst barrierefrei gebaut sind.

Fast 4000 Normen gilt es beim Bauen in Deutschland zu beachten. Die Herausforderungen in der Baubranche haben die Bayerische Architektenkammer jüngst zu einem neuen Baukonzept inspiriert. Die Architektenkammer hat den neuen "Gebäudetyp E" eingeführt. "E" steht für einfach oder experimentell. Die Idee: Es gelten nur die gesetzlichen Vorgaben für Brandschutz, Standsicherheit und Umweltschutz, der Verzicht auf weitere Standards (etwa Barrierefreiheit oder Lärmschutz) wird zwischen Architekt:in und Bauherr vertraglich vereinbart, der auf spätere Klagen verzichtet. Der Gebäudetyp E soll das Bauen praxisgerechter, schneller, günstiger und kreativer machen. Mehr zu Pilotprojekten gibt es hier.

"Die Einführung des Gebäudetyps-e schlägt eine Schneise in das Dickicht der Normen beim Planen und Bauen", sagt Kammerpräsidentin Lydia Haack.

Tiny Houses klingen schon allein vom Namen nachhaltig und richtig gemütlich. Trotzdem fristen die kleinen Häuschen noch so ein wenig ein Nischendasein. Die Vorteile von Tiny-House-Wohnkonzepten liegen aber auf der Hand.

Die Anschaffungs- und Baukosten sind deutlich geringer als bei herkömmlichen Häusern, was den Traum vom Eigenheim auch mit sehr wenig Eigenkapital ermöglicht. Aufgrund ihrer kleinen Größe sind Tiny Houses schnurstracks fertig gebaut. Die Bauzeit beträgt meist wenige Monate. Wer sich voll auf den Bau fokussiert und Vollzeit dran arbeitet, kann ein Tiny House schon in zwei Monaten fertigstellen. Und schließlich ist der Ressourcen- und Energieverbrauch gering.

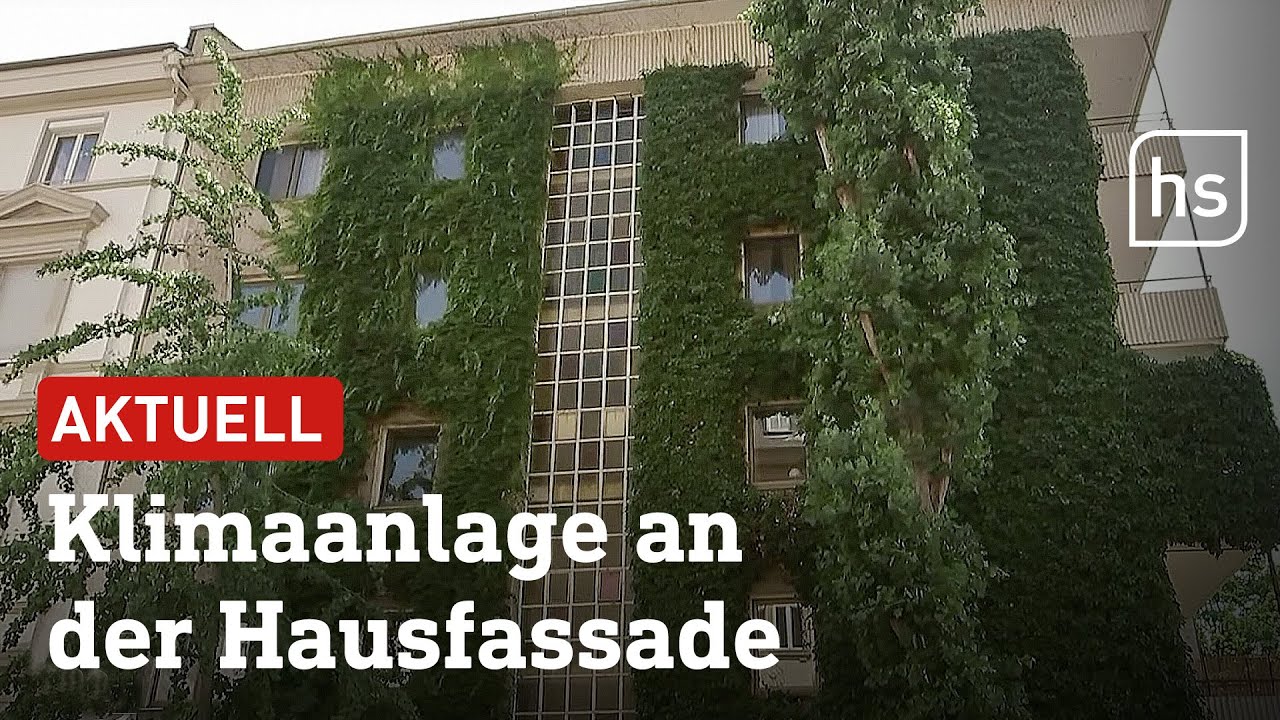

Fassadenbegrünung war schon mal angesagt, wir erinnern uns an Hauswände mit wildem Wein. Doch der fortschreitende Klimawandel und extreme Hitzewellen, die gerade in Großstädten mit Wucht die Menschen treffen, haben das Thema Begrünung und grüne Fassaden in den Blickpunkt gerückt. Gut so! Denn begrünte Städte sind im Sommer viel erträglicher als zubetonierte Häuserschluchten.

Neben der schönen Optik haben begrünte Fassaden und Dachterrassen auch einen großen Kühleffekt in Städten (genauso wie Bäume entlang von Straßen). An Hitzetagen mit weit über 30 Grad kann das lebensnotwendig sein und sogar Leben retten, wie eine Studie zeigt.

Mehr Grün und Pflanzen in Städten könnten die Zahl der Hitzeopfer senken. Würde die Vegetation in städtischen Gebieten weltweit um 30 % zunehmen, ginge die Zahl der Hitzetoten in der Folge um ein Drittel zurück. Das ist das Ergebnis einer Studie der australischen Monash University, die im Fachmagazin The Lancet Planetary Health veröffentlicht wurde. In der Modellstudie für den Zeitraum 2001 bis 2019 simulierte das Forscherteam, wie sich eine stärkere Begrünung auf die Sterblichkeit in mehr als 11.000 Städten weltweit auswirken würde. Das Ergebnis: Vor allem Bewohner:innen in Großstädten in Europa und Asien würden von vermehrter Begrünung gesundheitlich profitieren.

Weitere Vorteile von Fassaden- und Dachbegrünung wie Verdunstung siehst du im Video unten, in dem eine Geoökologin die positiven Effekte von Gebäudebegrünung erklärt.

Seit einigen Jahren erfreuen sich vertikale Gärten bei Stadtplaner:innen und Architekt:innen größerer Beliebtheit. Beispiele für die nachhaltige und spektakuläre Bauweise gibt es viele, etwa in Mailand die Zwillingstürme Bosco Verticale. Dabei eignet sich eine erstaunlich große Zahl an Pflanzenarten für die senkrechten Stadtgärten: kleine Sträucher, Stauden, Farne und Moose, darunter viele bekannte Arten, die sonst im herkömmlichen Beet in unseren Gärten wachsen. Auf der 800 Quadratmeter großen Fassadenfläche des Musée du quai Branly in Paris, sprießen etwa 15.000 Pflanzen. Vertikale Gärten haben das Zeug, unsere Städte schöner, nachhaltig und klimafreundlich zu machen.

Passivhäuser oder auch Plusenergiehäuser sind natürlich das Nonplusultra, wenn du baust und maximale Energieeffizienz erreichen willst. Das sind aber quasi „nur“ die Rahmenbedingungen. Das Thema Energie kannst du beim Hausbau noch weiterdenken. Brauche ich eine Solaranlage, wenn ja in welcher Größe? Möchte ich mit einer Wärmepumpe heizen? Wenn ja, welcher Wärmepumpen-Typ eignet sich und ist für dein Zuhause die effizienteste Wahl?

Zunächst unterscheiden wir verschiedene Effizienzhausklassen. Die einzelnen Klassen sagen etwas über den Energiebedarf und die Effizienz des Gebäudes aus. Der Effizienzhaus-Standard 40 steht dabei für die höchste Energieeffizienz. Je niedriger die Zahl, desto höher die Energieeffizienz und die Förderung durch die KfW-Bank. Die Effizienzhaus-Stufen 40 und 40 Plus sind vor allem bei Neubauten die gefragten Standards, während EH-Standard 85 etwa bei Sanierungen von Bestandsgebäuden gefragt ist. Für eine energieeffiziente Komplettsanierung, etwa auch beim Austausch einer alten Gasheizung durch eine Wärmepumpe, gibt’s zum Beispiel den KfW-Kredit 261.

| EH-Standard | Primärenergiebedarf | Transmissionswärmeverlust* |

|---|---|---|

| Effizienzhaus 40 | 40 % | 55 % |

| Effizienzhaus 40 EE-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 40 % | 55 % |

| Effizienzhaus 55 | 55 % | 70 % |

| Effizienzhaus 55 EE-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 55 % | 70 % |

| Effizienzhaus 70 | 70 % | 85 % |

| Effizienzhaus 70 EE-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 70 % | 85 % |

| Effizienzhaus 85 | 85 % | 100 % |

| Effizienzhaus 85 EE-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 85 % | 100 % |

*Als Transmissionswärmeverlust wird der Energieverlust bezeichnet, der durch die Wärmeleitung durch die Gebäudehülle entsteht.

Hinweis: Das KfW-Effizienzhaus 100 und 115 wird nicht mehr für die Förderung durch die KfW-Bank unterstützt. Die Standards wurden eingestellt.

Quelle: KfW-Bank.

Neben dem Gebäudestandard stellt sich die Frage, welche effizienzsteigernden Anlagen du beim Bauen oder Sanieren installieren kannst. Wir stellen sie dir vor:

Klimafreundlich und super effizient heizen, das funktioniert mit einer Wärmepumpe. Wärmepumpen machen aus einer Kilowattstunde Strom bis zu 4,5 kWh Wärme. Dazu sind sie komplett CO₂-neutral, wenn du echten Ökostrom nutzt. Außerdem gibt es staatliche Förderungen mit bis zu 70 % Zuschuss bei den Investitionskosten. Und zuletzt profitierst du von günstigen Tarifen bei Wärmepumpenstrom.

Wer heute baut, kommt eigentlich in einem Eigenheim um eine Solaranlage gar nicht mehr herum (zumal es auch viele Förderungen gibt). Unabhängigkeit und hohe Autarkie bei viel Eigenverbrauch des PV-Stroms – das bringt dir eine Photovoltaikanlage. Klar kannst du nicht 100 % deines Energiebedarfs mit Photovoltaik decken, dafür gibt’s dann Wirklich Ökostrom von Polarstern, der ausschließlich aus in Deutschland erzeugter Solar- und Wasserkraft besteht. Check gleich deinen Tarif.

Eine PV-Anlage ist auch deshalb sinnvoll, weil du bei einem Neubau mit großer Wahrscheinlichkeit eine Wärmepumpe nutzen wirst und/oder ein E-Auto hast, das du zuhause lädst. Die Techniken lassen sich gut miteinander kombinieren, etwa in einer Kaskadenmessung. Mit selbst erzeugtem Ökostrom aus deiner PV-Anlage wirst du autarker und die Energieversorgung in deinem Zuhause klimafreundlich.

PV-Anlage in wenigen Schritten planenJe gedämmter dein neues Zuhause ist, desto weniger Energie benötigst du später. Das macht dein Zuhause besonders nachhaltig klimafreundlich. Auch im Zuge einer energetischen Sanierung kannst du mit der richtigen Dämmung viel Energie und Emissionen sparen. Laut co2online braucht eine Fassadendämmung bei einem 125 Quadratmeter großen Einfamilienhaus, Baujahr 1983, schon bis zu 19 % weniger Energie. Eine Dachdämmung spart etwa 13 %.

Grundsätzlich gilt: Alle Dämmstoffe sparen in ihrer Einsatzzeit am Haus mehr Energie ein, als für ihre Herstellung benötigt wird, erklärt die Verbraucherzentrale. Dies gilt auch für konventionelle Dämmstoffe wie Polystyrol oder Mineralfaser. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede beim Energieverbrauch im Rahmen der Produktion. Zellulose- oder Hanfdämmung schneiden in dieser Kategorie meistens am besten ab.

Die Dämmung lässt sich mit der Verwendung von ressourcenschonenden Materialien verbinden. Als nachhaltige Dämmstoffe eignen sich zum Beispiel Holzfasern, Hanf, Jute und Schilf. Auch Zellulose kann was. Sie lässt sich zwar nicht kompostieren, weil sie aber hauptsächlich aus Altpapier besteht, ist sie vergleichsweise günstig. Da diese Rohstoffe meist nachwachsend sind, eignen sich diese Dämmstoffe, um klimabewusster zu bauen oder zu sanieren. Wenn du noch nicht sicher bist, welchen Dämmstoff du verwenden möchtest, kann dir das Dämmstoff-Navi der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen helfen.

Hier geht's zum Dämmstoff-NaviBeim Hausbau lohnt es sich im Sinne von Naturschutz und Artenvielfalt auch die Grünflächen zu denken. Grünflächen und wenig bis kaum zugepflasterte Flächen sind zudem gut für das Wassermanagement bei Starkregen. Bei Hitze im Sommer sind Ökopflaster gut für den Kühleffekt.

Wer eine Einfahrt zu seinem Haus/Gebäude baut oder hat, sollte die Einfahrt umweltfreundlich gestalten, sprich Zwischenräume für Gras und Begrünung lassen. Dafür eignen sich Ökopflaster. Ökopflaster sind besonders sickerfähige bzw. wasserdurchlässige Pflasterflächen. Das Wasser, das durch dieses Ökopflaster versickert, reichert das Grundwasser an, statt in der Kanalisation zu landen.

Vielen ist es ohnehin ein Rätsel, welchen Gefallen manche Leute an grauen Schottergärten finden. Leider sieht man die Garten-Wüsten aber oft. In vielen Kommunen und Bundesländern wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen sind Kies- und Schottergärten per Landesbauordnung verboten. Warum? Weil sie viele Nachteile haben: Schottergärten können bei starken Niederschlägen kaum bzw. gar kein Wasser aufnehmen (es droht Überflutungsgefahr auch für den eigenen Keller), sie sind schlecht für die Biodiversität und im Sommer heizen sie sich bei großer Hitze schnell auf.

bis zu70 €