So krank ist die Wirtschaft – und so wird sie gesund.

Nichts steht echtem Klimaschutz so im Weg wie die Vorstellung, dass Wirtschaft um jeden Preis wachsen muss. Ein bisschen Nachhaltigkeit in den Unternehmen reicht aber nicht. Die Wirtschaft muss insgesamt nachhaltiger werden. Wie kann das klappen?

Was war noch mal Nachhaltigkeit?

Fällt das Wort Nachhaltigkeit, fällt auch der Name Hans Carl von Carlowitz, so sicher wie ein Baum. Der war vor knapp 300 Jahren Oberberghauptmann im sächsischen Freiberg und prägte angesichts des schon damals großen Abholzungsproblems die Forderung, es dürfe nur so viel Holz geschlagen werden, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Dahinter steckt eine einfache Formel: Wenn nichts mehr da ist, ist nichts mehr da.

Ökostrom für dich ansehen.

Das Problem des ewigen Wachstums.

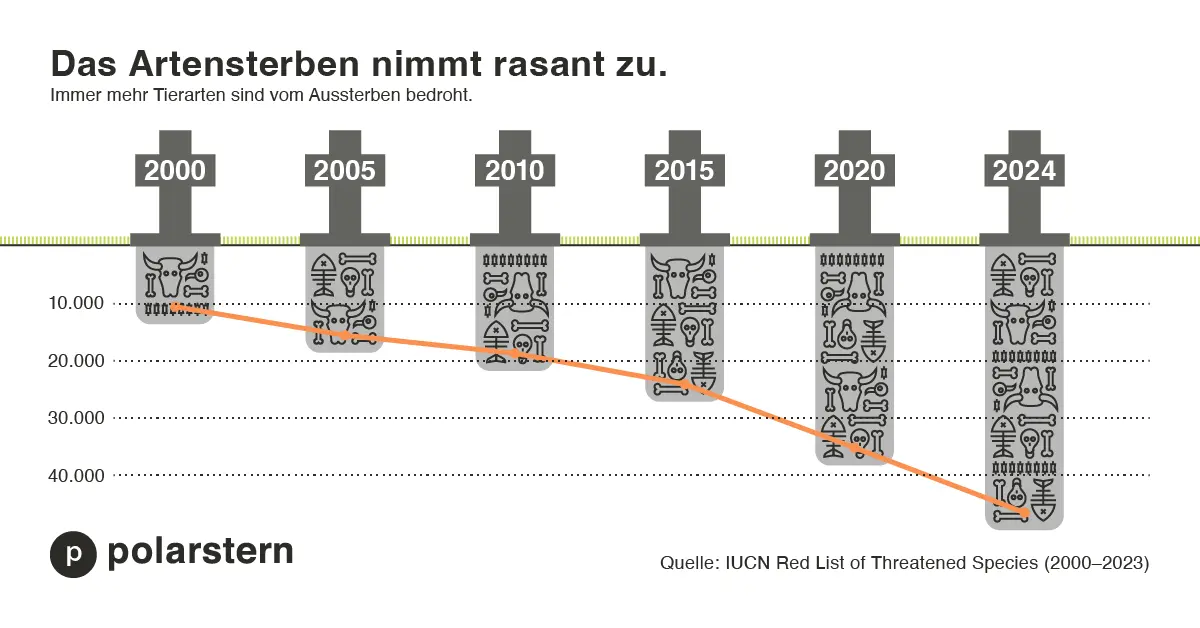

Die Wirtschaft ignoriert diese simple Formel. Sie soll immer nur wachsen, mehr abwerfen, hat aber auf Dauer gar nicht die Ressourcen dafür. Deutschland bräuchte zum Beispiel drei Erden, um sich dauerhaft mit allem einzudecken, was das Land konsumieren will. Und so leben wir immer weiter auf Pump. Wenn wir die Welt nicht komplett abgrasen wollen, müssen wir das Prinzip der Gewinnmaximierung überwinden. Das Problem: Wenn Menschen Geld in etwas investieren, wollen sie auch, dass am Ende etwas dabei rausspringt: mehr Geld. Rein profitgetriebene Unternehmen suchen sich daher immer den Weg der größten Dividenden. Und der bahnt sich kompromisslos durch die Natur. Mit Konsequenzen. 60 % der weltweiten Biodiversitätsverluste gehen laut Naturschutzbund (NABU) und der Boston Consulting Group (BCG) allein auf das Konto von Industrie, Landwirtschaft, Rohstoffanbau und Infrastrukturausbau.

Warum nachhaltige Wirtschaft profitabler ist.

Was hält ein Hardcore-Ökonom von solchen Facts? Dass es schade um das Leben auf der Erde ist, aber die Realität der Wirtschaft nun mal eine andere ist? Langsam muss doch ankommen, dass nichts so schlecht fürs Geld ist wie Klimawandel und Umweltzerstörung; dass Nachhaltigkeit auch für die Ökonomie der richtige Weg ist. Ein paar Beispiele.

1. Biodiversität hat einen hohen Wert.

Erstens lässt sich der Wert der Natur auch in Finanzkennzahlen ausdrücken. Laut NABU und der BCG leistet die Biodiversität weltweit einen jährlichen Wert in Höhe von 170 bis 190 Billionen Dollar. Das ist doppelt so viel wie das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Durch die Zerstörung der Artenvielfalt geht dieser Wert jährlich um sechs bis 30 Billionen US Dollar zurück.

2. Klimawandel ist teurer als Klimaschutz.

Zweitens ist der Klimawandel teuer. Es ist absehbar, dass die jetzigen Investitionen in den Klimaschutz im Vergleich zur ständigen Behebung der Folgeschäden der Erderwärmung Peanuts sind. Allein die Flutkatastrophe von 2021 in NRW und Rheinland-Pfalz soll laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) finanzielle Schäden von rund 7 Milliarden Euro verursacht haben. Zum Vergleich: Die Investitionen in erneuerbare Energien lagen in Deutschland laut Bundesumweltministerium 2019 bei 4,4 Milliarden US-Dollar.

3. Unternehmen werden zur Rechenschaft gezogen.

Drittens kann der verursachte Klimaschaden für die Unternehmen noch teuer werden. Heute weiß man, dass die Konzerne seit Jahrzehnten von ihrem Einfluss auf den Klimawandel wussten und die öffentliche Wahrnehmung zugunsten der fossilen Brennstoffe beeinflusst haben. Deshalb bringen in den USA gerade Senator:innen der Demokraten einen Gesetzentwurf auf den Weg, nach dem Unternehmen wie ExxonMobil, BP oder Shell künftig und rückwirkend für den Klimaschaden aufkommen sollen. Dabei geht es um mehrere hundert Milliarden Euro.

4. Politische Rahmenbedingungen ändern sich.

CO2-Bepreisung.

Vielleicht hat der Gesetzentwurf in den USA zum jetzigen Zeitpunkt keine Chance. Verschmutzer werden aber auch jetzt schon zur Kasse gebeten. So führen zum Beispiel immer mehr Staaten einen CO2-Preis ein, um Klimaschäden zu bezahlen und erneuerbare Energien und effiziente Technologien zu fördern. Seit Januar 2021 kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 in Deutschland 25 Euro, ab 2025 wird der Preis auf 55 Euro angehoben. Immer noch zu günstig. Die tatsächlichen Folgekosten einer Tonne CO2 schätzt das Umweltbundesamt aktuell auf 201 Euro. Allein 2019 sollen die deutschen Treibhausgasemissionen weltweit Folgekosten in Höhe von 156 Milliarden Euro verursacht haben.

Lieferkettengesetz.

Auch das Lieferkettengesetz soll die Wirtschaft zu mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit zwingen. Jedem:jeder muss klar sein, dass eine Menge Menschen unterbezahlt und ausgebeutet werden, damit bestimmte Produkte am Ende billig in unseren Regalen stehen können. Das Lieferkettengesetz will Menschen und Natur besser schützen. Und es will Unternehmen dazu bringen, auch ihre ausgelagerten Treibhausgase zu identifizieren und zu senken. Laut einer Studie der Organisation CDP verursachen Zulieferer rund fünfmal so viel CO2 wie die Konzerne selbst. Das Lieferkettengesetz wurde im Juni 2021 im Bundestag beschlossen, hat aber noch zwei wesentliche Mängel. Erstens verpflichtet es Unternehmen erst mal nur ihre direkten Zulieferer unter die Lupe zu nehmen – und die sitzen vermutlich ohnehin in Deutschland. Zweitens gilt das Lieferkettengesetz erst ab einer Unternehmensgröße von 3.000 Mitarbeiter:innen.

5. Nachhaltige Anlagen.

Vielleicht bringt auch die Wirtschaftsdynamik an sich Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit. Selbst Larry Fink, CEO des größten Vermögensverwalters Blackrock, forderte Unternehmen sollten sich von klimaschädlichen Anlagen trennen. Ob ein persönliches Anliegen dahinter steht, ist schwer einzuschätzen. Aber was man daraus lesen kann, ist, dass fossile Energien für viele Anleger:innen an Wert verlieren.

Mehr über nachhaltige Investitionen6. Menschen wollen im nachhaltigen Unternehmen arbeiten.

Auch Arbeitnehmer:innen haben keine Lust, in Unternehmen zu arbeiten, für die Nachhaltigkeit nicht zählt. So ergab etwa eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey mit 7.000 jungen Stipendiat:innen, dass nachhaltiges Engagement des Arbeitgebers als mindestens so wichtig eingeschätzt wird, wie ein hohes Gehalt oder ein sicherer Arbeitsplatz. Wer einen Arbeitsplatz bei einem Unternehmen mit nachhaltigen und sozialen Werten sucht, wird bei zum Beispiel bei Plattformen wie goodjobs oder Jobverde fündig – oder direkt bei Polarstern :) Unser Job-Newsletter informiert dich über offene Stellen.

Wie Unternehmen nachhaltiger werden.

Lieferketten sind häufig sehr komplex und Nachhaltigkeit gar nicht so leicht durchzusetzen. Umso mehr sollte es am eigenen Firmenstandort keine Ausreden geben, wenn es darum geht, nachhaltiger zu werden. Diese Maßnahmen kriegt jede Firma hin:

Rausfinden, wie groß der CO2-Fußabdruck ist.

.Das funktioniert mit CO2-Rechnern für Unternehmen. Spannend wird es vor allem dann, wenn man nach Umsetzung der Maßnahmen den CO2-Impact zu einem späteren Zeitpunkt erneut berechnet – und sieht, wie viel man sparen konnte

Erneuerbare Energie nutzen.

Ökostrom bestellen ist easy und setzt den CO2-Fußabdruck des Stromverbrauchs auf praktisch 0. Mit Ökogas sparen Unternehmen sogar noch mehr CO2. Schon Privatpersonen können mit der Umstellung auf Ökoenergie ihren CO2-Fußabdruck um bis zu einem Viertel reduzieren. Ökostrom und Ökogas sollten zu 100 % erneuerbaren Energien erzeugt werden; der Ökoenergieanbieter sollte unabhängig sein und den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern.

Zu einer nachhaltigen Bank wechseln.

Für Unternehmen ist der Schritt ein Muss. Nur bei nachhaltigen Banken können sie sich sicher sein, dass ihr Geld nicht für unmoralische Investitionen herhalten muss. Zum Beispiel für Kriege, Nahrungsmittelspekulationen oder fossile Energien. Nachhaltige Banken investieren richtig. Zum Beispiel in die Energiewende oder in gemeinwohlorientierte Projekte.

Nachhaltige Mobilität fördern.

Arbeitgeber:innen sollten die Elektromobilität fördern. Zum Beispiel indem sie für Lademöglichkeiten am Standort sorgen oder E-Bike-Abos für ihre Mitarbeiter:innen anbieten. Denn Fahrräder sind und bleiben eh das Beste.

Nachhaltig einkaufen.

Für alles, was im Büro benötigt wird, gibt es nachhaltige Alternativen. Bio-Spülmittel, Bio-Handcremes, Bio-Snacks. Darüber muss man eigentlich nicht mehr nachdenken. Auch bei der Hardware kann man was machen. Viele Computershops haben sich auf den Verkauf von gebrauchten Geräten spezialisiert. Das kommt Unternehmen billiger – und schont Ressourcen. Apropos Computer: Wer Ecosia statt Google nutzt, surft klimabewusst. Denn mit jeder Suchanfrage fließt ein kleiner Betrag in Aufforstungsprojekte.

Digitalisieren.

Die Buchhaltung digitalisieren und wirklich vorm printen thinken. Gerade die Deutschen sind Weltmeister im Papierverbrauch. 2019 lag er laut Bundesregierung pro Kopf bei 241,7 Kilo. Corona hat uns gezeigt, dass Meetings nicht mit Geschäftsreisen verknüpft sein müssen. Es geht auch per Videokonferenz. Allein ein Hinflug von München nach Berlin verpulvert laut Atmosfair bereits 246 kg CO2.

Geräte effizient nutzen.

So ziemlich jedes Gerät hat Energiespareinstellungen, egal ob es die Spülmaschine oder eben der Computer ist. Zeitschaltuhren im Büro kappen ab einer bestimmten Zeit die Stromversorgung, erlösen Geräte aus ihrem Standby-Betrieb und sparen somit eine Menge Strom.

Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Wenn Unternehmen Produkte wieder- und weiterverwenden, helfen sie mit, den Ressourcen- und Flächenverbrauch zu senken.

Mit Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten.

Unternehmen sollen mit Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten. So holt man sich jemanden ins Boot, der weiß, welche Maßnahmen effektiv sind – und der diese Maßnahmen auch überprüft. So bleiben Umwelt- und Klimaschutz keine Lippenbekenntnisse. Der NABU berät zum Beispiel Unternehmen bei der Förderung der Artenvielfalt.

CO2 kompensieren – wenn's nicht anders geht.

Oft bleiben Unternehmen auf einem CO2-Posten hocken, den sie mit direkten Umweltschutzmaßnahmen nicht wegkriegen. In diesem Fall bleibt immer noch die Kompensierung mit Klimaschutzzertifikaten. Dies sollte aber immer nur die letzte Option sein. Schließlich geht es darum, Klimaschutz zu machen – nicht einfach dafür zu bezahlen. Bei Polarstern gleichen wir etwa unseren „CO2-Restbetrag“ von 20,5 Tonnen aus 2020 mit regionalen Klimaschutz-Zertifikaten von MoorFutures aus. Konkret unterstützen wir die Wiedervernässung einer 68 Hektar großen Teilfläche des insgesamt 1.200 Hektar großen Königsmoores in Schleswig-Holstein. Die Maßnahme soll in den nächsten 50 Jahren 39.520 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen.

So erkennst du wirklich nachhaltige Unternehmen.

Man muss unterscheiden, ob man von Nachhaltigkeit in einem Unternehmen spricht – oder von nachhaltigen Unternehmen. Letztere wollten die Wirtschaft sozialer und ökologischer ausrichten. Ein gutes Beispiel sind Social Businesses.

Social Businesses.

Social Businesses verkaufen Produkte, die zur Lösung von gesellschaftlichen oder ökologischen Herausforderungen beitragen – sei es der Klimawandel, Lücken im Bildungssystem oder demografischer Wandel. Social Businesses maximieren nicht finanzielle Gewinne, sondern wirtschaften sozial und nachhaltig – nehmen der Gesellschaft nichts weg, sondern geben ihr etwas. Auch Polarstern ist ein Social Business. Denn jeder Wechsel treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur in Deutschland voran – sondern auch in Madagaskar und Kambodscha. Schließlich ist die Energiewende eine weltweite Aufgabe.

Karte deutscher Social BusinessesWirklich nachhaltige Unternehmen erkennt man außerdem an Zertifizierungen wie B Corp oder der Gemeinwohl-Ökonomie.

B Corp.

B Corp ist vor allem im englischsprachigen Raum verbreitet, bekommt aber auch in Deutschland immer mehr Zuspruch. Wer das Siegel will, muss mit seinem Unternehmen einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und ökologisch wirtschaften. Die B-Corp-Gemeinschaft lehnt den Shareholder-Ansatz ab, weil dieser letztlich Unternehmen dazu zwingt, gewinnmaximierend zu wirtschaften. Die Wirtschaft soll den Stakeholder-Ansatz verfolgen: Alle Interessengruppen, die von den Aktivitäten eines Unternehmens direkt oder indirekt betroffen sind, aktiv in ihren Bedürfnissen berücksichtigt. Um die B-Corp-Zertifizierung zu erhalten, evaluieren die Unternehmen ihren ökologischen und sozialen Impact auf die Kunden, Mitarbeiter, Partner und Umwelt. Rund 3.600 Unternehmen in 65 Ländern sind B-Corp-zertifiziert.

Die Gemeinwohl-Ökonomie.

In Europa wird vor allem die Gemeinwohl-Ökonomie immer wichtiger. Auch dieses „Siegel“ kennzeichnet Unternehmen, bei denen der sozial-ökologische Mehrwert die zentrale Motivation der wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Die „GWÖ“ geht aber noch einen Schritt weiter. Sie hat ein alternatives Wirtschaftssystem zum Ziel, in dem Unternehmen, die einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten, politisch unterstützt und steuerrechtlich begünstigt werden sollen. Verbraucher sollen anhand eines Punktesystems erkennen können, welchen Nutzen das Unternehmen für das Gemeinwohl leistet. Gemessen wird ihr Nutzen anhand der Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Wie ein Unternehmen bei diesen Werten abschneidet, wird von externen Auditoren evaluiert und in Gemeinwohlbilanzen festgehalten. Auch wir von Polarstern sind Mitglied und haben bereits zwei Gemeinwohlbilanzen erstellt.

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft beginnt bei dir.

Man kann nicht von Unternehmen fordern, nachhaltiger zu werden, ohne seinen eigenen Konsum anzupassen. Immerhin ist die Welt voll mit Angeboten und Tipps, wie das geht. Hab nichts Nachhaltiges gefunden, gibt’s nicht. Gute Tipps für einen nachhaltigen Lifestyle findest du auch in unserem Magazin. Zum Beispiel wie Nachhaltigkeit im Alltag funktioniert, wie du minimalistischer wirst und welche Nachhaltigkeitssiegel was aussagen. Größere Ansätze wie die Sharing Economy bieten uns außerdem die Möglichkeit, nicht alles besitzen zu müssen, was wir brauchen. Das Teilen sorgt dafür, dass nicht immer alles aufs Neue produziert werden muss. So werden Ressourcen gespart und Emissionen verhindert.

Die beste nachhaltige Maßnahme.

Für eine echte Veränderung der Wirtschaft müsste die Welt genauso zusammenarbeiten, wie sie es beim Klimaschutz macht. Die einfachste und effektivste Maßnahme ist und bleibt der Wechsel zu echter Ökoenergie. Das gilt für Unternehmen, genauso wie für Privatpersonen. Bist du dabei? Berechne mit unserem Tarifrechner, was wirklich bessere Energie kostet – und sieh dir mit dem nächsten Button an, was du mit Polarstern alles veränderst. Zum Guten.

Ökostrom-Tarif berechnen