Rettet die Bienen und Insekten – oder rette sich, wer kann!

von Ludwig. - Lesezeit: 6 Minuten

Erinnerst du dich an deine Kindheit, sagen wir mal in den Neunzigern oder Achtzigern? Als du an warmen Sommertagen mit deinem Rad gefahren bist? Mit Sicherheit ist dir das ein oder andere Mal ein Insekt beim Radfahren zufällig in den Mund geflogen. Das war immer etwas eklig. Du hast dann vermutlich versucht, es wieder auszuspucken. Jetzt überlege, wie oft dir das heute noch passiert. Bei den meisten ist das schon lange her, genauso wie die regelmäßigen Stopps beim Autofahren, um an der Windschutzscheibe klebenden Insekten zu entfernen.

Der Grund, wieso dir das nicht mehr so oft passiert, ist das Insektensterben. Konkret auf die Flug-Insekten bezogen ergeben die Erhebungen der sogenannten Krefelder Studie drastische Bestandseinbrüche der Fluginsekten-Biomasse. Konkret betrug der Rückgang in 63 deutschen Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 ganze 76 % – im Hochsommer bis zu 82 %.

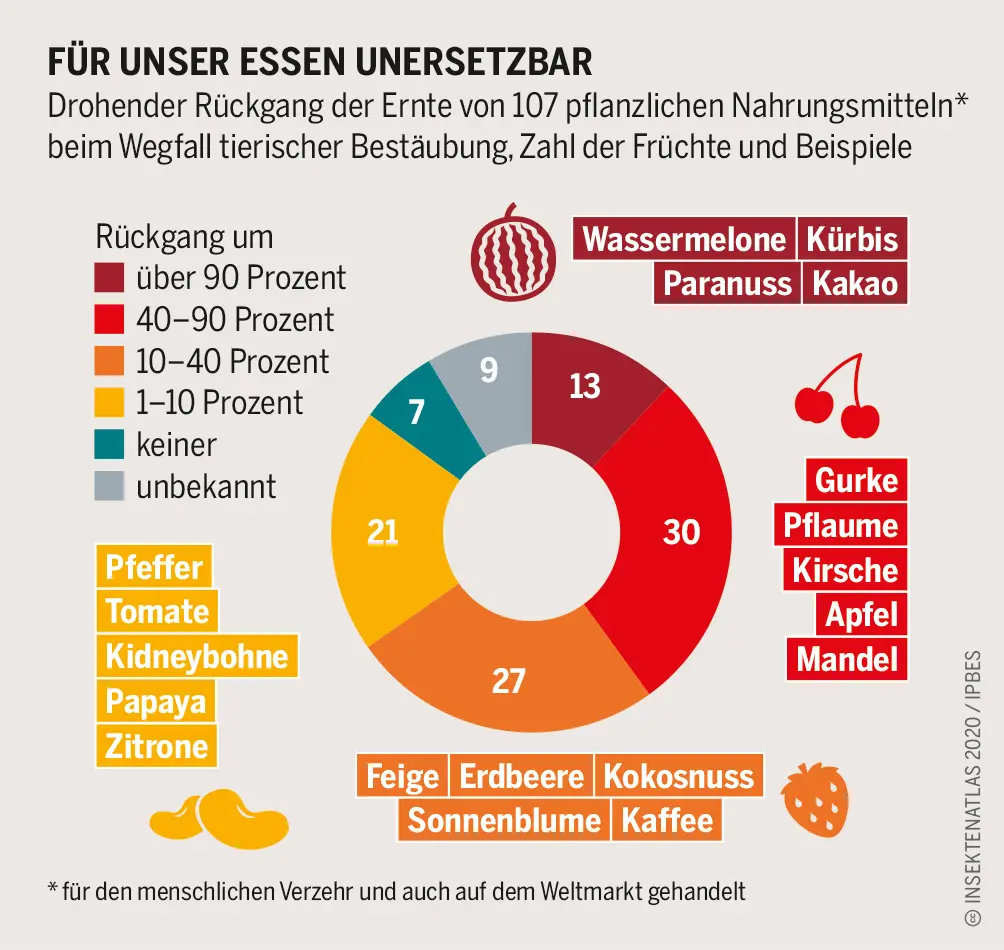

Und das ist ein ernsthaftes Problem. Ungefähr ein Achtel der für die Menschen wichtigsten pflanzlichen Agrargüter hängt in sehr hohem Maße von Insekten-Bestäubern ab, wie es im Insektenatlas heißt.

Studie belegt Insekten-Rückgang um 76 % in Deutschland.

Quasi als Ursprungsstudie des Insektensterbens in Europa gilt die sogenannte "Krefelder Studie", die ein Insektensterben im großen Stil nachgewiesen hat und auch von unabhängigen Wissenschaftler:innen geprüft und bestätigt wurde. Das Forscherteam fand im Rahmen der "Krefelder Studie" heraus, dass es schon zwischen 1989 und 2016 zu einem drastischen Rückgang bzw. Artensterben kam. Rund drei Viertel weniger Biomasse bei Fluginsekten wurde festgestellt. Dass es damit seither weitergeht, belegen auch die jährlichen Veröffentlichungen zur Roten Listen der gefährdeten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten Deutschlands. Insgesamt gelten dort von den bisher bewerteten Insektenarten 42 % als bestandsgefährdet, extrem selten oder bereits ausgestorben oder verschollen.

Die Gründe für das weltweite Insektensterben.

Wie fatal das Aussterben von bestimmten Arten sein und welche Kettenreaktionen das mit sich bringen kann, hat sich in China gezeigt.

Was Chinas „Spatzenkrieg“ mit dem Insektensterben zu tun hat - und wie er nachwirkt.

1958 wurden in China im Rahmen der Kampagne „Ausrottung der vier Plagen“ und auf Veranlassung der Staatsführung um Mao Zedong rund zwei Milliarden Spatzen in wenigen Tagen getötet. Der Grund: Die Vögel gingen an die Samen auf den Getreidefeldern und machten so Ernten zunichte. Was die Chinesen nicht beachteten: Neben den Getreidesamen fraßen Spatzen aber auch viele Schädlinge. Am Ende nahmen so schädliche Insekten überhand und wurden zum Problem für die chinesische Landwirtschaft, angeblich stiegen auch die Missernten. Daraufhin gingen die Bauern mit Pestiziden gegen die schädlichen Insekten vor und töteten so nicht nur Millionen Schädlinge, sondern auch Bienen. Die aber waren wichtig für die Bestäubung von Nutzpflanzen und somit für die Ernährung Chinas. Schließlich kam es zu einer großen Hungersnot in China, die auf das Ausrotten und Artensterben der Aktion der chinesischen Regierung zurückzuführen war. Die Folgen dieses ganzen Schlamassels vor mehr als 60 Jahren spürt man in China bis heute. Im chinesischen Sichuan werden Apfel- und Birnbäume durch Menschen künstlich bestäubt.

Insektensterben: ein großes Problem für die Biodiversität.

Neben den wirtschaftlichen und ernährungsspezifischen Folgen hat das Insektensterben auch große Auswirkungen auf die Biodiversität. Drei Viertel aller hiesigen Tierarten zählen zu den Insekten. Sterben sie nach und nach aus, reduziert sich die Biodiversität in Deutschland und weltweit und die natürlichen Kreisläufe werden grundlegend zerstört.

Erfahr mehr über die Folgen einer sinkenden ArtenvielfaltBeispiel: Zahlen und Fakten zum Bienensterben.

Etwa 20 % der Bienenpopulationen sterben laut Greenpeace jährlich in Europa. In Deutschland liegt die Quote je nach Region bereits bei circa 30 %, und in China müssen vielerorts Obstbäume von Menschenhand bestäubt werden – so schlimm steht es dort um die Bienen.

- In Deutschland sind 585 Wildbienenarten bekannt (Quelle/Stand: Wildbienen-Kataster 2018). Über 60 % davon sind in Deutschland akut bedroht laut dem Institut für Bienenkunde in Celle.

- Die Westliche Honigbiene ist weltweit der wichtigste tierische Bestäuber in der Landwirtschaft. Sie ist für mehr als 90 % der kommerziellen Bestäubung verantwortlich. Die Zahlen des Bund Naturschutz schätzen den monetären Wert der Bestäubung durch Honig- und Wildbienen in Deutschland auf etwa 2 Milliarden Euro, in Europa circa 15 Milliarden Euro pro Jahr.

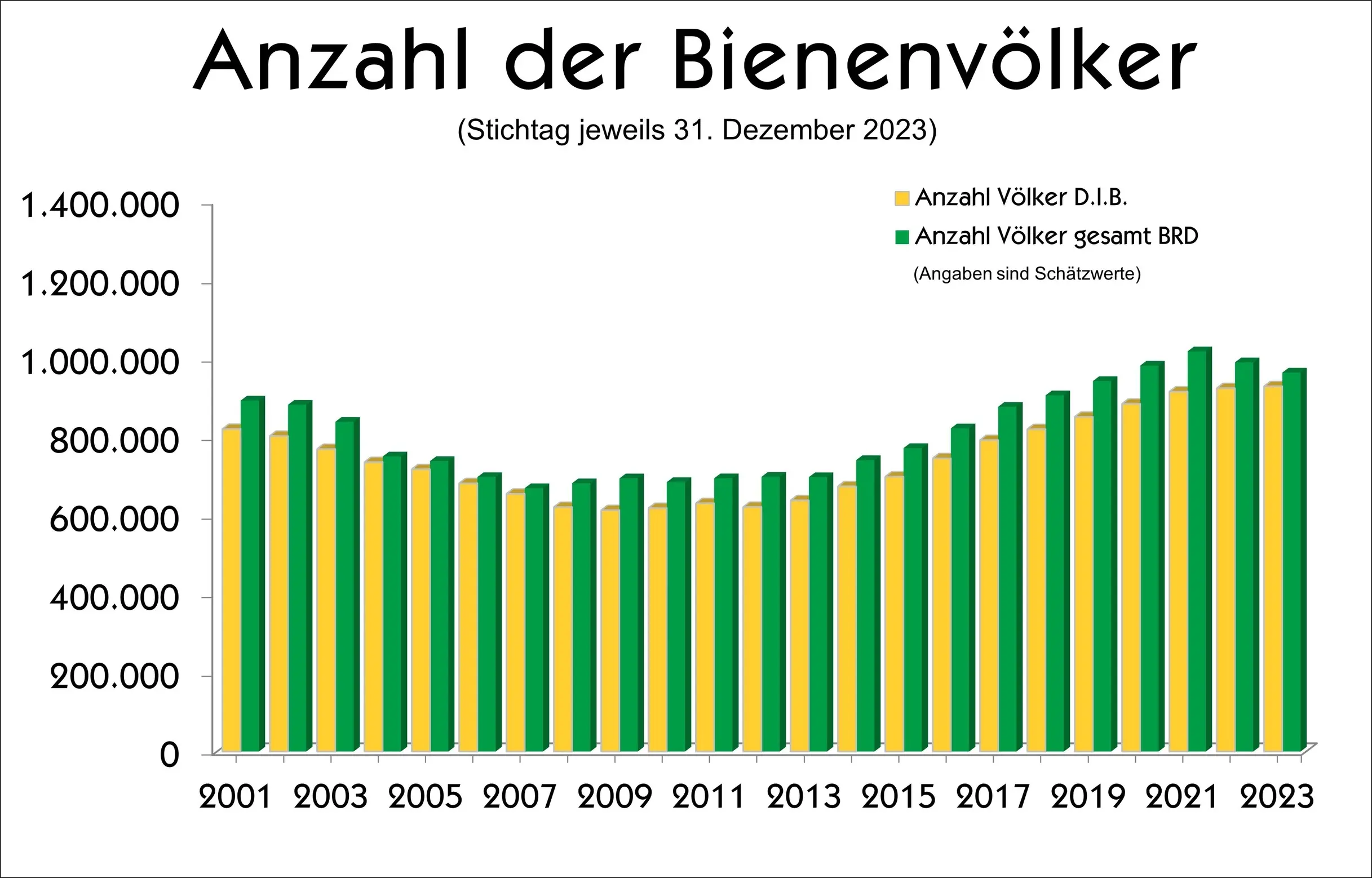

- Das Bienensterben muss man differenziert sehen: Während die Zahl der von Imker:innen gehaltenen Honigbienen zuletzt zunahm, werden Wildbienen immer weniger. Verglichen zum Jahr 1961 hat Europa heute etwa 26,5 % weniger Honigbienenvölker – auch wenn die Zahl der Imker:innen in den letzten Jahren zunahm.

- Ursache des Bienensterbens ist in erster Linie der Lebensraumverlust, u. a. die Versiegelung von Lebensräumen durch Ausweitung von Wohn- und Gewerbegebieten, Verbreiterung von Straßen, monotone Gartengestaltung und vieles mehr. Aber auch Pestizide gefährden das Überleben der Bienen.

Das sind die Folgen des Insektensterbens.

Schlimmer als das Insektensterben auf der Windschutzscheibe, dass es früher häufiger gab, ist das heutige Massensterben der Insekten. Welche großen, unser Leben verändernde Folgen das auch im Alltag hat, erklären wir dir hier.

1) Todesfälle wegen ungesünderer Ernährung.

Laut einer interdisziplinären Studie eines Teams um Forschende der Harvard University kostet das Insektensterben indirekt schon heute jährlich hunderttausende Menschen das Leben, löst Erkrankungen aus und verursacht Kosten in Milliardenhöhe – alles, weil Ernteerträge bei Nahrungsmitteln sinken und weniger gesundes Essen verfügbar ist.

Kern der Studie: Wegen des weltweit starken Insektenrückgangs werden die meisten Kulturpflanzen nur noch unzureichend durch wild lebende Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge bestäubt. Die Folge: Die Erträge sinken. Das schränke die Produktion von gesunden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse oder Nüssen ein. Die Nahrungsmittel würden folglich so teuer, dass viele Menschen auf den Verzehr verzichten, so die Studienautor:innen. Auf lange Sicht habe diese ungesündere Ernährung mehr Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs zur Folge. Laut einem Bericht im Fachjournal Environmental Health Perspective verursacht der Verlust von Insektenbestäubern weltweit rund 430.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr.

2) Teurere Lebensmittel.

Nach Rindern und Schweinen sind Bienen die drittwichtigsten Nutztiere des Menschen. Mehr als 90 % der Wild- und 75 % der Kulturpflanzen sind generell auf bestäubende Insekten angewiesen, neben Bienen auch auf Käfer oder Schmetterlinge.

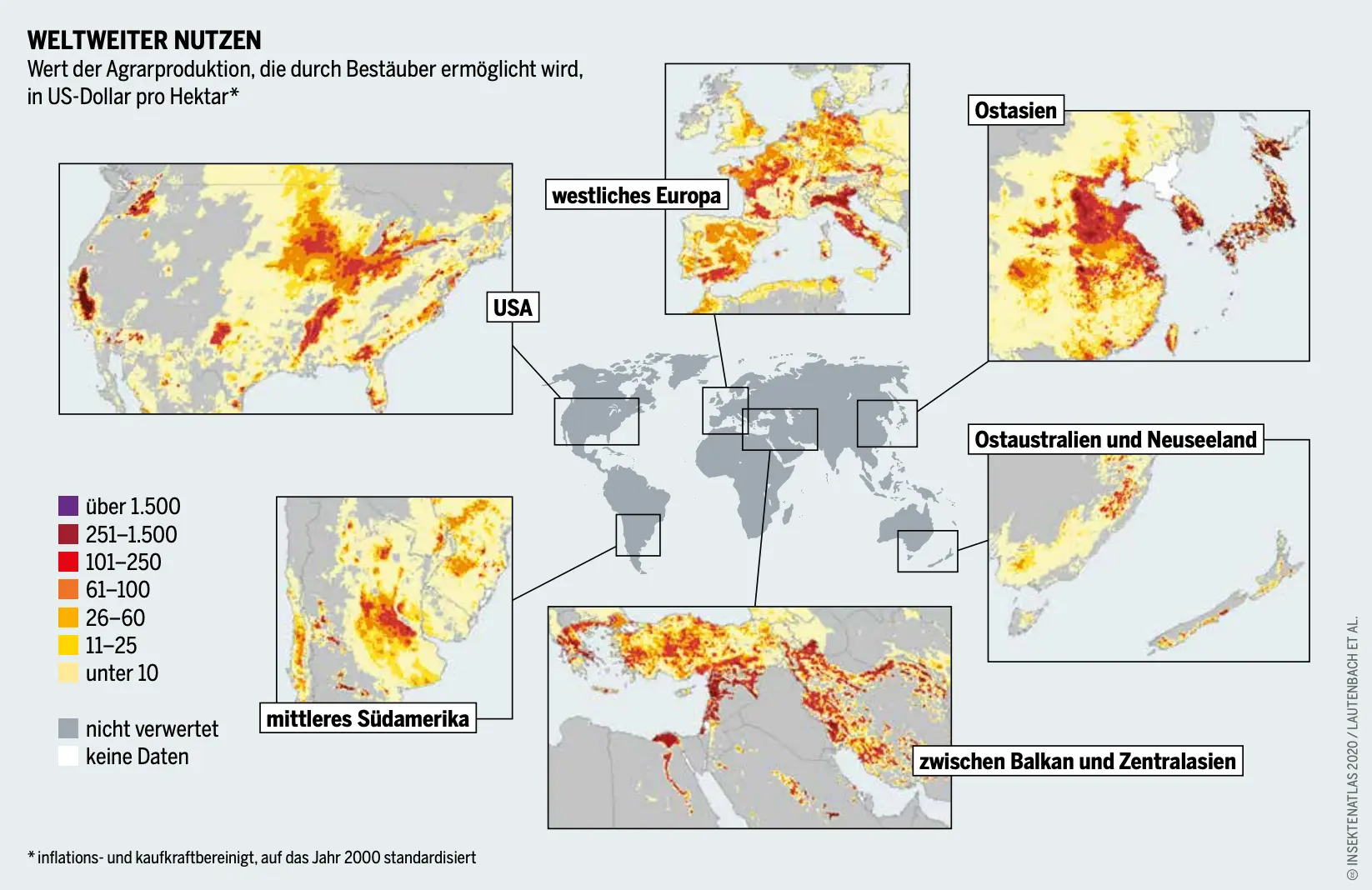

Insekten sind ohne Übertreibung ein riesiger Wirtschaftsfaktor für die Nahrungsmittelproduktion. Ihre Bestäubungsleistung wird einer Studie zufolge weltweit auf 153 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt!

Allein in Deutschland, zu diesem Ergebnis kam 2023 eine Studie der Allianz, würde ein Wegfall der Bestäubung durch Bienen zu wirtschaftlichen Verlusten von mehr als 3 Milliarden US-Dollar führen – und das pro Jahr.

Fällt diese Leistung weg, sinken Menge und Vielfalt unserer Nahrungsmittel. Und werden die natürlichen Rohstoffe knapper, steigen die Preise dafür am Weltmarkt und schließlich werden Lebensmittel auch für uns Endverbraucher:innen teurer. Ernährung kann also im schlimmsten Fall zum Luxus werden.

3) Leere Supermarktregale und weniger Nahrungsmittel.

Kaffee, Kakao, zahlreiche Obst- und Gemüsesorten sowie die Produkte daraus, zum Beispiel Marmelade oder Säfte wären ohne die Bestäubung durch Bienen und Co. gar nicht erst herzustellen.

Auswirkungen bis in den Supermarkt und auf unsere Nahrungsmittel.

Verschwinden die Insekten weiter, sieht's mager aus in unseren Supermarkt-Regalen. 2018 hat eine Supermarktkette mit einer Aktion darauf aufmerksam gemacht: Alle Waren, die von der Bestäubung durch Bienen und Co. abhängig sind, wurden aussortiert – etwa die Hälfte des Sortiments. Nicht nur das meiste Obst war verschwunden, auch Kakao, Kaffee, Senf, Pflanzenöl, Süßigkeiten wie Schokolade und Gummibärchen. Sogar Hygieneartikel, die Pflanzenextrakte enthalten, waren weg und viele Regale leer.

Bestäubung – ein Milliardengeschäft, das (noch) Insekten erledigen.

Warum das Sterben der Insekten für die Menschheit so dramatisch ist, zeigt sich bei der Bestäubungsleistung der Insekten. Ungefähr ein Achtel der für die Menschen wichtigsten pflanzlichen Agrargüter hängt in sehr hohem Maße von Bestäubern ab, wie aus dem Insektenatlas 2020 der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Naturschutzbund BUND hervorgeht. Auch für viele pflanzliche Medikamente ist die Bestäubung von Pflanzen wichtig. Rechnet man diese Bestäubungsleistung in monetäre Ernteerträge um, wird der weltweite Nutzen von Insekten für die Landwirtschaft monetär greifbar.

Einfache Rechnung: Mehr Ökostrom ist gleich mehr Klimaschutz.

Maßnahmen gegen das Insektensterben: So retten wir die Arten.

Es ist sonnenklar, dass wir gegen das Insektensterben in Deutschland und weltweit etwas tun müssen. Mit diesen Tipps und Maßnahmen kannst du ganz persönlich etwas gegen das Insektensterben tun.

1. Weniger Einsatz von Pestiziden und Giftstoffen.

Pestizide und Insektizide sind die großen Killer für die Tiere und die Bestäubungsleistung. Die Landwirtschaft ist wie sonst niemand auf die fleißige Arbeit von Bienen und Insekten angewiesen. Ohne Bestäubung keine Ernte und ohne Ernte keine Einnahmen. Und doch trägt die industrielle Landwirtschaft durch den Pestizideinsatz mit am meisten zum Insektensterben bei. Pestizide wie Glyphosat, fehlende blühende Ackerrandstreifen und Brachflächen – all das tötet Bienen direkt oder bietet ihnen weder Nahrung noch Unterschlupf. Um die Biene zu retten, sei eine radikal andere Landwirtschaft nötig - naturnaher, biologischer, bienenfreundlicher, sagt Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

2. Weniger Monokultur in Land- und Forstwirtschaft.

Wer kennt es nicht, den weiten Blick über die Felder im Frühjahr, wo überall der Raps blüht. Sieht nett aus, ist aber ein Horror für Insekten. Denn die Monokulturen auf Feldern und Äckern sind mitverantwortlich für das Artensterben. Das gilt auch für unsere Wälder. Der Anbau von Monokulturen, egal ob in der Land- oder Forstwirtschaft, trägt zum Insektensterben bei. In Agrarlandschaften ohne Kräuter, Blühpflanzen und Hecken auf den Feldern finden Insekten kaum Nahrung und Lebensraum. Es bräuchte also mehr wilde Wiesen, Hecken und Wälder.

3. Flächenversiegelung stoppen, Lebensräume renaturieren.

Für viele Insekten sind Böden oder sogar das Erdreich Lebensräume. Noch immer werden pro Tag in Deutschland zu viele Flächen versiegelt. Die enorme Flächenversiegelung muss jedoch gestoppt werden, um Lebensräume von Insekten zu erhalten. Alternativ schlagen Expert:innen auch vor, für jeden neu versiegelten Quadratmeter ökologische Ausgleichsflächen zu schaffen, damit der Anteil von Beton und Asphalt nicht noch höher wird. Am besten wäre es, bereits versiegelte Flächen zu renaturieren, sofern möglich.

4. Lichtverschmutzung reduzieren.

Unter der Lichtverschmutzung leiden Vögel und Insekten, die nachts durch künstliches Licht entweder die Orientierung verlieren oder vor Erschöpfung qualvoll sterben. Ein schlecht eingestellter Bewegungsmelder, helle Straßenlaternen, Design-Licht in Gärten, Schaufenster oder Fassadenstrahler tragen zu dieser Art von Umweltbelastung bei. Durch die Reflexion in der Atmosphäre bilden sich über vielen Städten sogenannte künstliche "Lichtdome", und es wird in der Nacht gar nicht mehr richtig dunkel, erklärt der Naturschutzbund NABU.

Die gute Nachricht ist, Lichtverschmutzung lässt sich schnell beseitigen. Einmal auf den Schalter drücken, und zack ist es wieder dunkel. Kommunen können sich das bei ihrer öffentlichen Beleuchtung zunutze machen. Stefan Kress vom NABU Stuttgart empfiehlt, die Straßenlaternen ab einer bestimmten Uhrzeit zu dimmen oder auszuschalten. Vor allem die energiesparenden LED-Leuchten seien oft viel zu hell eingestellt. Besser als neutralweiße Leuchten sind laut Kress warmweiße oder gelbliche LEDs. Sie ziehen Insekten weniger stark an und werden auch von Menschen als angenehmer empfunden. Geschäfte sollten sich zudem überlegen, wann und ob es wirklich Sinn macht, Schaufenster in der Nacht zu beleuchten.

💚 Polarstern Isar CleanUp: Saubere Natur für Insekten & Menschen.

Eine kleine, aber effektive Maßnahme für Artenvielfalt sind Fluss-Cleanups. Wir bei Polarstern rufen schon seit vielen Jahren einmal pro Jahr mit coolen, nachhaltigen Unternehmen, Partnern und Kund:innen zum Polarstern Isar CleanUp in München auf. Es ist unser absolutes Lieblingsevent, wirklich. Anfang Juli befreien wir das Isarufer von Kronkorken, Plastikmüll und sonstigem Abfall, der da rumliegt und nicht hingehört. Damit die Natur wieder in vollem Glanz erstrahlt – und sich Bienen wie Menschen an der Isar wohlfühlen. Klingt cool? Dann sei beim nächsten Isar CleanUp von Polarstern dabei!

Mehr zum Polarstern Isar CleanUp🐝 Alltags-Tipps für Insekten- und Bienenretter und den Erhalt der Biodiversität.

Wir müssen handeln, damit wir unsere Bienen, Schmetterlinge, Käfer, aber auch die Biodiversität erhalten. Das Schöne ist, dass man den Insekten mit wenig Aufwand schon viel helfen kann. Wer den Insektenschutz nicht nur der Politik überlassen will, kann privat viel für die Rettung der Insekten tun. Unsere einfachen Tipps für den Alltag.

- Pflanze, was Bienen lieben! Zum Beispiel Sonnenblumen, Kornblumen, Vanilleblumen, Zauberschnee, Ziersalbei oder Kräuter wie Thymian, Minze und Basilikum. Bienenfreundliche Pflanzen für den Herbst sind etwa Eisenhut, Herbstzeitlose, Blutweiderich, Roter Sonnenhut, Scheinsonnenhut und Schmetterlingsstrauch. Tipp: Finde passende Pflanzen über die Webseite Bienennutzgarten.

- Falls du einen Garten hast: Verzichte auf unnötige Deko-Beleuchtung im Garten oder an der Hausfassade.

- Übernehme eine Bienenpatenschaft – zum Beispiel bei BeeGood. Als kleinen Bonus erhältst du jährlich ein Glas Honig.

- Kaufe Lebensmittel aus biologischem Anbau. Giftige Pflanzenschutzmittel, die Insekten schaden, werden hier nicht eingesetzt.

- Kaufe Obst und Gemüse bei Genossenschaften oder Biolebensmittelherstellern, die auf Vielfalt statt Monokultur setzen.

- Verzichte auf giftige Pestizide im eigenen Garten. Eh klar.

- Baue oder kaufe ein Insekten- bzw. Bienenhotel für den Garten, um Wildbienen einen Ort zum Nisten zu geben.

- In Städten sollten wir an Straßen- und Wegrändern ein Angebot an Nahrungspflanzen schaffen, indem für Wildbienen geeignete Blühpflanzen ausgesät werden.

- Bestelle Ökostrom oder -gas! Auch die globale Erhitzung setzt den Insekten stark zu. Dabei geht der Wechsel zu sauberer Energie so schnell wie Blumen gießen. Wirklich.

Rettet die Bestäuber! Diese 6 Pflanzen würden Insekten kaufen.

Klar, langfristig können wir nur etwas gegen das Insektensterben tun, wenn im großen Stil was dagegen unternommen wird. Falls du nicht auf politische Entscheidungen warten willst und lieber direkt selbst loslegen möchtest, haben wir hier insektenfreundliche Pflanzen bzw. Blumen, die im Frühjahr und Sommer eine kleine Oase für Bienen, Schmetterlinge, Käfer und Co. sind.