Nachhaltige Architektur: Holz-Wolkenkratzer, grüne Fassaden & Tiny Houses - so sieht Wohnen in der Zukunft aus.

Holzhochhäuser, grüne Fassaden, futuristische Gebäude und Häuser, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Klingt nach Zukunftsmusik? Fast, denn all das gibt es schon. Wir stellen Architektur-Trends und nachhaltige Wohngebäude der Zukunft vor, was sie ausmacht und warum Holz gerade einen Bau-Hype erlebt.

Es ist ja ein bisschen paradox: Während mancherorts in ländlichen Gegenden halbe Ortschaften aussterben und von Leerstand geplagt sind, gibt’s in unseren Städten nicht mehr genug erschwinglichen Wohnraum für alle. Gleichzeitig befinden wir uns in noch einem Dilemma. Wohnungen sollen wieder schneller, unbürokratischer gebaut werden, gleichzeitig aber höchsten Ansprüchen in Sachen Nachhaltigkeit genügen.

Puh, schwierig. Architekt:innen und Bauplaner:innen sind da nicht unbedingt zu beneiden, klingt das doch eher nach der berühmten Quadratur des Kreises. Aber dennoch gibt es sie: nachhaltige Architektur-Trends, die Einfachheit und hohe Ansprüche verbinden.

Mieten, Eigentum und aktuelle Wohntrends.

Wohnst du zur Miete? Dann bist du nicht allein. Deutschland gilt als Nation der Mieter – und das zu Recht. In keinem anderen EU-Land wohnen weniger Menschen im Eigentum als in der Bundesrepublik. Auch der Anteil der Personen, die in einem Haus leben, ist hierzulande vergleichsweise gering. Zur Miete wohnen hat natürlich auch einige Vorteile, insbesondere wenn du keinen grünen Daumen für ein Haus mit Garten hast. Aber es gibt auch Nachteile der geringen Eigentumsquote.

In Summe schätzen Expert:innen den geringen Anteil an Wohneigentum in Deutschland als problematisch ein. 46,7 % der Haushalte in Deutschland wohnten im Jahr 2022 im Eigentum – das war EU-weit der niedrigste Wert, wie du in der Tabelle siehst.

Tabelle: Wohneigentumsquote ausgewählter EU-Staaten (Stand: 2022).

| Land | Wohneigentumsquote in % |

|---|---|

| Rumänien | 94,8 |

| Kroatien | 91,1 |

| Polen | 87,2 |

| Spanien | 76,0 |

| Niederlande | 70,6 |

| Frankreich | 63,4 |

| Österreich | 51,4 |

| Deutschland | 46,7 |

Quelle: Eurostat

Was ist überhaupt nachhaltige, klimabewusste Architektur?

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat viele Definitionen. Dabei ist das Prinzip dahinter ein relativ einfaches. Beim nachhaltigen Denken und Handeln werden zukünftige Generationen und das Schicksal unseres Planeten berücksichtigt. Bezeichnet wird Nachhaltigkeit auch als Handlungsprinzip bei der Nutzung verschiedener Ressourcen beim Bauen (mehr über nachhaltige Baustoffe liest du hier). Dabei werden solche Ressourcen für Gebäude verwendet, die nachwachsen oder sich regenerieren können und die gut recycelbar sind.

Kurz gesagt: Klimagerechtes Bauen verbindet zwei Hauptziele: den aktiven Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels wie Hitzewellen.

Nachhaltig bauen und klimabewusste Architektur sind ein großes Thema, weil die Baubranche über Jahrzehnte Millionen Tonnen CO2 verursacht hat und so zur Klimakrise beiträgt. Im Sinne der Nachhaltigkeitsdefinition wird darauf geachtet, beim Bau vorrangig die Rohstoffe zu nutzen, die wieder angebaut werden können oder alternativ recycelbare Materialien zu verwenden. Es bezieht sich aber nicht nur auf den Bau selbst, sondern auch auf die spätere Energieeffizienz des Hauses und die Nutzung erneuerbarer Energien. Also ein integrativer Ansatz, der Architektur aber auch die lokale und saubere Energieversorgung in den Fokus rückt, um nachhaltige, dezentrale Energieerzeugung umzusetzen.

Sauberer Ökostrom für Gebäude - und dich.

Architektur-Trends: Nachhaltige Gebäudetypen im Überblick.

Nachhaltiges Bauen liegt im Trend – nicht nur wegen Umweltbewusstsein, sondern auch aus Kostengründen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für erschwinglichere Gebäudetypen, die ressourcenschonend, energieeffizient und oft auch flexibel in der Nutzung sind. Eine Übersicht über beliebte nachhaltige Hausarten:

Nachhaltig, gemütlich und im Trend: Holzbauweise.

Holzwohngebäude werden immer häufiger gebaut, vermutlich weil die Haptik und Optik von Holz so beliebt ist. Der Rohstoff Holz ist zudem nachwachsend und quasi überall verfügbar. Trotzdem ist Holz natürlich kein Baumaterial, das man völlig sorglos verwenden und abholzen kann.

Holz-Architektur: Massive CO2-Einsparung möglich.

Holz gehört im Gegensatz zu anderen anorganischen Rohstoffen zum Naturkreislauf und ist nachwachsend. Zudem wird bei der "Produktion" keine Energie benötigt (zumindest für den Rohstoff an sich) – wie etwa bei Beton oder Stahl. Holz ist ein Kohlenstoffspeicher und bindet CO2, während etwa bei der Produktion von Beton sehr viel CO2 entsteht. Holz ist zudem stofflich, thermisch und biologisch gut recycelbar und hat eine gute Wärmedämmung.

Allerdings muss Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat errechnet, was der Umstieg von Stahl und Beton auf Holz fürs Klima bringen würde. Fazit: Eine CO2-Ersparnis von mehr als 100 Milliarden Tonnen bis zum Jahr 2100. Dafür müssten sich die Anbauflächen für Holz vervielfachen. Es braucht also nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte für unsere Wälder.

Wie Ökostrom auch den Wald schütztHolz ist inzwischen so beliebt, dass immer häufiger auch Holzhochhäuser gebaut werden. Eines der höchsten Holzhochhäuser Europas steht in Wien, das HoHo. Das HoHo ist 84 Meter hoch und damit auch weltweit eines der höchsten Holzhochhäuser.

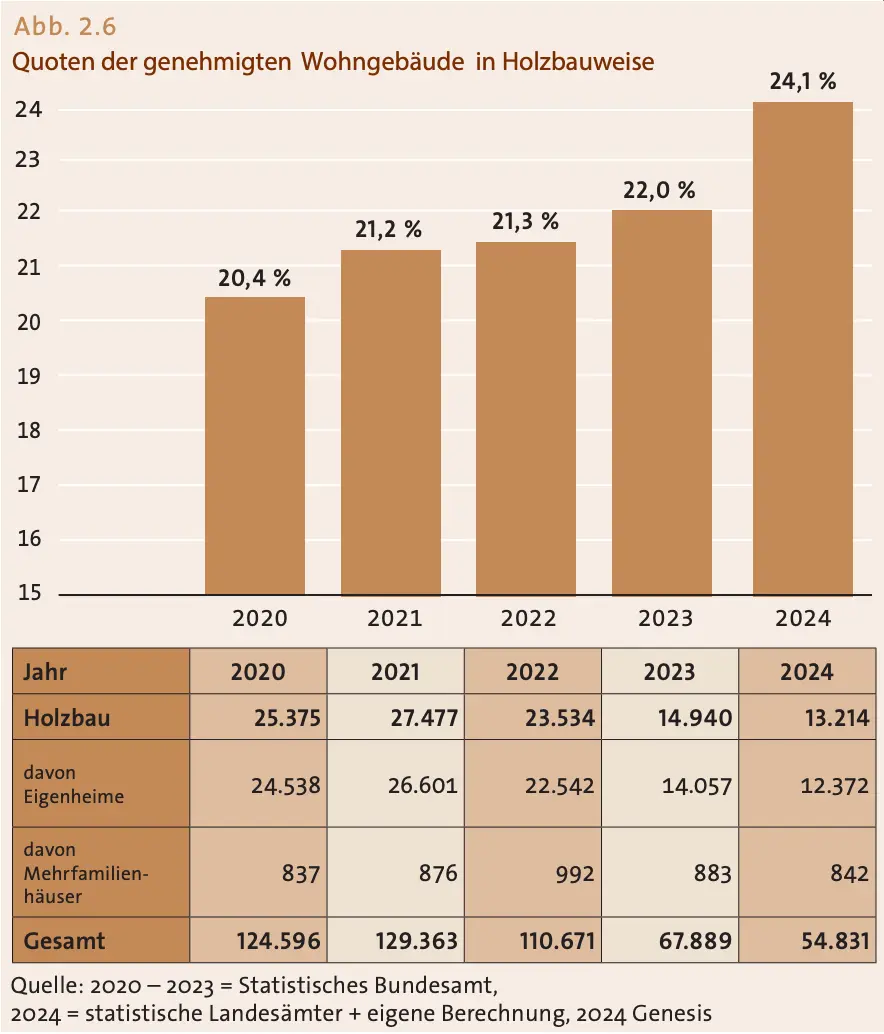

In Deutschland gibt es seit 2024 mit dem 65 Meter hohen Holzhochhaus Roots in Hamburg ein modernes Holzgebäude. Insgesamt steigt die Quote an genehmigten Holzwohngebäuden in Deutschland seit einigen Jahren deutlich. Das zeigen Zahlen des Bund Deutscher Zimmermeister zu den Quoten genehmigter Wohngebäude in Holzbauweise. Lag die Quote bei Holzwohngebäuden in 2020 noch bei rund 20 %, waren es 2024 schon knapp 25 % aller Wohnungsneubauten.

Klimabewusste Architektur: Fassaden-Grün, Fenster und mehr.

Die Wahl eines großen Fensters kann entscheidend sein, wie warm oder kalt ein Zimmer grundsätzlich werden kann. Das spürst du sogar an kalten, aber sonnigen Wintertagen. Der Klimawandel führt dazu, dass sich die Architektur mehr damit beschäftigt, wie und wo Fenster und Fassaden ausgerichtet sind, um die Energie der Sonne zu nutzen.

Fassaden-Begrünung gegen Hitzewellen in Großstädten.

Schwere graue Betonfassaden, dazu der glühende Asphalt und aufgeheizte Autos: der Sommer in der Großstadt kann dank des Klimawandels immer brutaler werden. Während extremer Hitzewellen heizen sich unsere Städte enorm auf – und kühlen nachts kaum mehr aus. Besonders betroffen sind bereits die Städte im Mittelmeerraum, aber auch in Deutschland beschäftigt uns zunehmend das Phänomen von Hitzeinseln.

Viele Studien haben gezeigt, dass viel Grün (insbesondere Bäume) dem Hitzeinseleffekt in Städten entgegenwirken kann. Bäume können laut einer Studie der TU München ihre unmittelbare Umgebung wie Asphalt oder Autos um 1 bis 8 Grad Celsius abkühlen. Auch die positiven Effekte von Fassadenbegrünung wurden in Studien nachgewiesen, wenngleich der Temperatureffekt begrünter Fassaden auf die Umgebungsluft eher marginal ist:

- Kühlung an der Oberfläche: Während die Kühlwirkung an der Oberfläche der Außenwand erheblich sein kann, ist der Effekt auf die Umgebungsluft weniger ausgeprägt und nimmt mit zunehmender Distanz ab, wie diese Studie aus Leipzig zeigt.

- Kühlung des Innenraumklimas: Mit begrünten Fassaden werde die Außenwand des Gebäudes verschattet und damit die Oberflächentemperatur der Gebäudewand gesenkt. Dadurch kann der Wärmeeintrag in das Gebäude je nach Gebäudedämmung reduziert werden, so das Ergebnis der Leipziger Pilot-Studie.

Die gute Nachricht ist: Wir können etwas tun. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamts, sagt: „Wir sind dem Hitzeinseleffekt nicht schutzlos ausgeliefert. Mit deutlich mehr Grün, vor allem neuen Bäumen und mehr Verschattung durch außenliegenden Sonnenschutz sowie Dach- und Fassadenbegrünung lässt sich der Aufenthalt im Freien und die Temperaturen in den Wohnungen wesentlich angenehmer gestalten."

Fenster, Sonnenlicht und klimabewusste Architektur.

Große Glasflächen als Teil der Gebäudefassade liegen im Trend. Dank moderner Technik schließen sich ein hoher Glasanteil und energiesparende Eigenschaften am Gebäude nicht aus.

Wie man mit Fenstern die Energienutzung optimieren kann, zeigt der Fensterhersteller Das richtige Fenster. Bürogebäude sollen idealerweise Tageslicht am Arbeitsplatz bieten, ohne dass die Räume im Sommer zu stark aufheizen. In einem Firmengebäude, das der Hersteller ausstattete, bot sich auf der Südseite mit starker Sonneneinstrahlung eine Verglasung an, die wenig Wärme, aber viel Tageslicht hineinlässt. So kommt in den Räumen nur wenig Kunstlicht zum Einsatz. Folge: Da sich das Gebäude nicht so stark aufheizt, wird die Klimaanlage seltener gebraucht.

Auf der weniger stark angestrahlten nördlichen Fassadenseite wurde eine Glas-Variante eingesetzt, die mehr passive Sonnenenergie hineinlässt. Die Art des Fensterglases spielt also eine zentrale Rolle für die Klimabilanz. Wichtig bei der Wahl des Fensters sind der Ug-Wert und der Lichttransmissionsgrad.

Gebäudesteuerungssystem für mehr Energieeffizienz.

Gebäudesteuerungssysteme spielen eine große Rolle bei der effizienten Nutzung von Energie in Gebäuden. Solche Systeme sollen den Energieverbrauch optimieren, Kosten senken und die Nachhaltigkeit eines Gebäudes steigern.

Durch die Integration von Sensoren, Aktoren und Steuerungssystemen können intelligente Gebäude Informationen über ihre Umgebung sammeln und entsprechend reagieren. Beispielsweise können Beleuchtung, Heizung und Kühlung im Sommer automatisch angepasst werden, um den Energieverbrauch zu minimieren, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Ein Beispiel für ein intelligentes Gebäudesteuerungssystem ist ein Gebäude, das Sonnenlicht und Außentemperatur misst und diese Informationen verwendet, um die Beleuchtung und Klimatisierung zu steuern. Auch können solche smarten Systeme Wetterprognosen abrufen und so schon im Vorfeld drauf reagieren, indem bspw. die Heizung vorausschauend heruntergefahren wird, wenn an einem Wintertag die Sonne im Lauf des Tages herauskommt und die Räume erwärmt. Der Energieverbrauch kann so um mindestens 25 % reduziert werden.

Hoher Ressourcenverbrauch beim Bau von Einfamilienhäusern.

Der Ressourcenverbrauch und Energieaufwand ist bei einem neuen Einfamilienhaus im Vergleich zu einem neuen Mehrparteiengebäude viel höher. Dabei schluckt jetzt schon kein anderer Sektor so viele Ressourcen wie der Bau- und Gebäudesektor. Allein die Zementindustrie verursacht 8 % der weltweiten CO2-Emissionen. Insgesamt verursacht der Bau- und Gebäudesektor laut UN 38 % der gesamten Emissionen.

Auch der Bau eines Einfamilienhauses zieht eine neue Infrastruktur nach sich, die eigentlich eine Schneise der Verwüstung ist. Man braucht wieder ein Stückchen Straße, noch eine Einfahrt, noch einen Parkplatz. Alles, was an so einem Haus eben dranhängt. Dafür geht immer ein Stückchen Natur und Biodiversität verloren. Und in der Summe ist das richtig viel. Laut Bundesumweltministerium wurden zwischen 2019 und 2022 rein rechnerisch jeden Tag in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Das entspricht etwa 72 Fußballfeldern.

In Zeiten der Klimakrise schwierig. Das klassische Einfamilienhaus wird nicht aussterben. Und doch brauchen wir neue Ideen für ein ressourcen- und klimabewusstes Wohnen. Und dafür muss man das Konzept des Einfamilienhauses nicht einmal verwerfen.

Weniger Raum, weniger Ressourcen, weniger Energiebedarf.

Gerade Tiny Houses sind aus einer Klima- und Ressourcenschutzperspektive tatsächlich sinnvoll. Wer seinen Wohnraum verkleinert, muss auch seinen Konsum reduzieren. Das spart jede Menge Treibhausgase, die andernfalls für die Produktion des ganzen Krimskrams angefallen wären, mit dem man sich sonst so umgibt. Der Materialeinsatz ist bei einem Tiny House gering, und am häufigsten wird Holz verarbeitet. Im Gegensatz zum üblichen Mauerwerk, ist in Holz Kohlenstoff gebunden. Laut Umweltbundesamt bindet ein Kubikmeter Bauholz bereits bis zu 766 Kilogramm CO2. Wohingegen die Produktion eines Kubikmeters Mauerziegel schon 138 Kilogramm CO2 verursacht. Außer beim Transport fällt beim Holz praktisch kein CO2 an.

Ökostrom-Tarife für Tiny Houses und Einfamilienhäuser gibts bei uns.

Logischerweise fällt in einem kleinen Haus der Energiebedarf niedriger aus. Pauschal kann man also sagen: Je kleiner ein Haus ist, desto kleiner ist auch sein CO2-Fußabdruck. Noch etwas: Für Tiny Houses, die man bei Bedarf an einen anderen Standort stellen kann, muss der Boden nicht versiegelt werden. Dadurch können immer noch Pflanzen wachsen, Wasser kann versickern und verdunsten.

Der Nachteil von kleinen Häusern ist, dass man schon sehr auf das Prinzip des intelligenten Stauraums stehen sollte, wenn man nicht bald unterm eigenen Sockenberg begraben werden möchte. Die Deutschen sind ohnehin mehr Platz gewöhnt. Laut Statistischem Bundesamt lebt der:die Durchschnittsdeutsche auf 47 Quadratmetern (1991 waren es noch 34,9); die typische Wohnung ist 91,9 Quadratmeter groß. Zu zweit kann da im Tiny House auch die Geduld schnell mal tiny werden.

Klimafreundliche Wohnquartiere: Polarstern treibt Zukunftslösungen voran.

Bei Polarstern treiben wir gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft und Kommunen die nachhaltigen Wohnquartiere von Morgen voran. Für Mieter:innen von Wohnungen, Betrieben und Geschäften kommen dann Strom und Wärme immer seltener vom nächsten Großkraftwerk, sondern vom eigenen Dach oder Keller. Wirklich Mieterstrom heißt unser Konzept, bei dem an Gebäuden Ökostrom mit Photovoltaikanlagen, manchmal auch mit Blockheizkraftwerken im Keller erzeugt wird – und bei dem Polarstern einer der Pioniere in Deutschland ist. Der lokal erzeugte Ökostrom wird dann direkt von den Mieter:innen im Gebäude genutzt, Mieterstrom eben. So individuell Gebäude nun mal sind, gibt es für jedes das passende Energiekonzept. Egal, ob es sich nun um ein Bestandsgebäude handelt oder um Quartiere, in denen die Energieversorgung völlig neu gedacht wird.

Smartes Klimaquartier.

Wie es in Zukunft ablaufen wird, zeigt ein Projekt von Polarstern im Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen. Auch hier versorgen PV-Anlagen die Mieter:innen mit Ökostrom. Der Clou ist aber, dass Stromüberschüsse mit einem Elektrolyseur in Wasserstoff umgewandelt werden. Eine Menge davon. Rund 85 Tonnen grüner Wasserstoff fallen jährlich an. Das entspricht in etwa dem Jahresstromverbrauch von 726 Dreipersonenhaushalten. Der grüne Wasserstoff wird vor allem für Mobilitätslösungen und zur Rückverstromung genutzt. Die Abwärme des Elektrolyseurs wird im Quartier zur zusätzlichen Wärmeversorgung genutzt.

DERFRITZ.jpg.w-2500.webp)

%20cetus%20Baudevelopment%20u%20Michael%20Baumgartner%20%20KiTO.jpg.w-2500.webp)