Greenwashing: So erkennst du dreiste Pseudo-Nachhaltigkeit von Unternehmen.

Hart: Viele Produkte, die gut für die Umwelt sein sollen, schaden ihr oder bringen zumindest nichts. Greenwashing nennt man das. Wir zeigen, wie du die Greenwashing-Tricks der Unternehmen erkennst, geben aktuelle Beispiele dreister Methoden und verraten, wie du wirklich nachhaltige Unternehmen findest.

Was ist Greenwashing?

Nachhaltigkeit ist für viele Verbraucher:innen immer noch ein wichtiges Thema – wie etwa Studien vom Umweltbundesamt oder von Deloitte zeigen. Doch wo Nachhaltigkeit im Trend ist, sind Unternehmen nicht weit, die damit werben, sie aber nur halbherzig umsetzen. Denn als Verkaufsargument zieht Nachhaltigkeit bestens. Sie rechtfertigt höhere Preise, steigert Gewinne und das Image gleich mit, ohne dass Unternehmen viel umsetzen müssten. Kund:innen können schließlich kaum nachvollziehen, ob der Umwelt- und Klimaschutz in echt oder nur auf dem Papier stattfindet. Und genau das ist Greenwashing: Das gezielte Schönreden von Produkten, Maßnahmen oder ganzen Unternehmen als umweltfreundlich, obwohl sie es gar nicht oder nur oberflächlich sind – mit dem Ziel, umweltbewusste Zielgruppen zu erreichen und Gewinne zu steigern.

Warum ist Greenwashing gefährlich?

Greenwashing haut nicht nur Verbraucher:innen übers Ohr, sie ist eine echte Gefahr für unsere Zukunft. Denn viele Unternehmen haben sich selbst verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, präsentieren ihre Produkte aber jetzt schon als „emissionsfrei“ oder „klimaneutral“. So entsteht der Eindruck, das Ziel sei bereits erreicht, obwohl die dahinterstehenden Emissionen kaum reduziert werden. Diese Täuschung verzögert dringend nötige Veränderungen und untergräbt das Vertrauen in glaubwürdige Klimaschutzmaßnahmen – und ebenso das Vertrauen in Unternehmen, die wirklich daran arbeiten, nachhaltiger zu wirtschaften. Selbst UN-Generalsekretär António Guterres forderte schon auf der Weltklimakonferenz 2022: “We must have zero tolerance for net-zero greenwashing ... the sham must end."

Wie erkennt man Greenwashing?

Ist man selbst vor Greenwashing gefeit? Wohl kaum. Allein schon wegen der Fülle an falschen Versprechen. Laut EU-Kommission sind über die Hälfte der grünen Werbeversprechen „vage, irreführend oder unbegründet“. Eine Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband von 2023 zeigte, dass Nachhaltigkeits-Aussagen Verbraucher:innen "deutlich manipulieren und zu Fehleinschätzungen führen" können. Klimaschutz-bezogene Werbeaussagen führen zu einer "deutlich positiveren Produktwahrnehmung" – auch wenn die tatsächliche Klimafreundlichkeit des Produktes völlig unklar ist. Wie kann man sich also besser davor schützen? Indem man die Greenwashing-Tricks der Unternehmen besser erkennt.

1. Greenwashing-Sprech.

Greenwashing nutzt häufig schwammige und unkonkrete Begriffe, die ohne klare Kriterien verwendet werden. Zudem fehlt es oft an Argumenten, die das Gesagte untermauern. Typischer Greenwashing-Sprech klingt oft vage, übertrieben positiv oder nutzt Begriffe, die gut klingen, aber wenig Substanz haben. Hier sind ein paar Beispiele:

- Nachhaltig produziert – ohne Erklärung, was das konkret bedeutet.

- Umweltfreundlich – obwohl das Produkt zum Beispiel nur minimal verändert wurde.

- Klimaneutral – oft durch Kompensation statt echter Emissionsvermeidung.

- Grüne Energie – auch wenn nur ein kleiner Teil wirklich aus erneuerbaren Quellen stammt.

- Verantwortungsvoll oder bewusst – sehr subjektiv und nicht überprüfbar.

- Wir setzen uns für den Planeten ein – klingt gut, sagt aber nichts Konkretes aus.

Das Verzwickte an Greenwashing: Auf viele Unternehmen treffen die Claims tatsächlich zu. Sie versuchen zum Beispiel, so weit es möglich ist, nachhaltig und umweltfreundlich zu produzieren oder wirtschaften verantwortungsvoll. Greenwashing setzt aber immer dann ein, wenn das Unternehmen keinen Nachweis erbringen oder Beispiele nennen kann, die die Claims stützen.

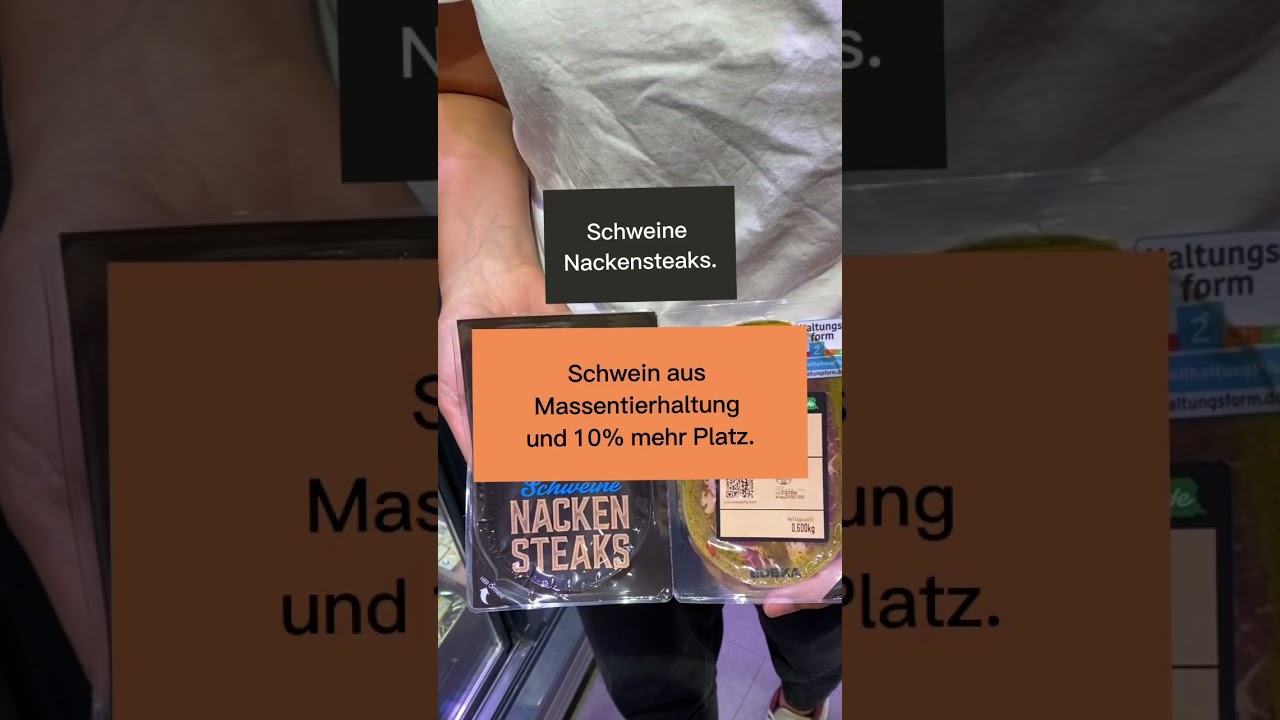

2. Grüne Aktionen im grauen Bereich.

Oft werden grüne Maßnahmen ins Rampenlicht gestellt und gleichzeitig weniger nachhaltige Aspekte verschwiegen. Nur weil zum Beispiel eine große Modekette wie H&M eine „Conscious“-Linie hat, bedeutet das nicht, dass das gesamte Unternehmen auf Nachhaltigkeit achtet. Wenn das Geschäftsmodell eines Unternehmens grundsätzlich umweltschädlich ist, wirkt eine einzelne Nachhaltigkeitskampagne schnell wie Greenwashing.

3. Pseudo-Siegel.

Nicht jedes nachhaltig wirkende Siegel ist verlässlich. Manchmal entwickeln Unternehmen einfach ihre eigenen "grünen" Siegel, oder Logos, die wie offizielle Siegel aussehen – aber keinerlei externe Prüfung oder Standard erfüllen. Diese dienen oft rein der Imagepflege. Man nennt diese Logos auch Green-Leaf-Logos, weil sie oft mit einem grünen Blatt oder ähnlichem Symbol dargestellt werden. Die hauseigenen Labels erfüllen oft gerade mal die gesetzlichen Mindestanforderungen. Auf der Seite Siegelklarheit der Bundesregierung lernst du echte Nachhaltigkeitssiegel kennen.

Siegel-Skandale.

Leider gab es Greenwashing auch schon bei anerkannten Umweltlabels, zum Beispiel beim Forest Stewardship Council, kurz FSC-Siegel. Laut einer Greenpeace-Studie hat etwa ein FSC-zertifiziertes Unternehmen in Indonesien über 30.000 Hektar Regenwald gerodet. Auch beim RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) konnte Greenpeace Greenwashing-Praktiken aufzeigen. Das RSPO-Siegel soll eigentlich nachhaltiges Palmöl kennzeichnen. Doch auch hier zeigte Greenpeace, dass zertifizierte Firmen mit Lieferanten zusammenarbeiten, die Wälder zerstören. Greenpeace kritisiert, dass Standards häufig nur unzureichend kontrolliert werden.

4. Grüne Verpackung.

Oft lassen wir uns von Farben täuschen. Die Optik und Verpackung eines Produkts haben einen starken Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen. Ist ein Produkt im „Natur-Look“ mit grünen Tönen verpackt, gehen wir oft automatisch davon aus, dass hier auch mehr Natur drinsteckt. Nicht immer ist das eine richtige Schlussfolgerung.

Beispiel Getränkekartons.

Ein Beispiel dafür sind Getränkekartons. Sie gelten oft als umweltfreundlich – nicht zuletzt wegen ihrer natürlichen Farbgestaltung und Begriffe wie „recyclingfähig“. Doch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert ihre tatsächliche Ökobilanz scharf: Viele Kartons bestehen fast zur Hälfte aus Plastik, der Papieranteil stammt meist aus Neumaterial, und die tatsächliche Recyclingquote liegt deutlich unter den Angaben der Hersteller. Auch das gestiegene Gewicht der Verpackungen verschlechtert die Umweltbilanz zusätzlich.

Goldener Geier für Nestlé-Verpackung.

Ein weiteres Beispiel ist Nestlé. Der Konzern wurde von der DUH mit dem Schmähpreis „Goldener Geier“ ausgezeichnet, der jedes Jahr die dreisteste Umweltlüge kürt. Den Preis gab's unter anderem wegen irreführender Aussagen zur Verpackungsreduktion. Obwohl Nestlé in einer Kampagne behauptete, Verpackungen zu reduzieren, blieb die Menge konstant bei rund 145.000 Tonnen. Die Gestaltung und Kommunikation der Verpackungen suggerierten jedoch ein deutlich umweltfreundlicheres Bild.

Goldener Geier für die dreisteste Umweltlüge.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verleiht jedes Jahr den bereits erwähnten „Goldenen Geier“, um die „dreisteste Umweltlüge“ des Jahres zu küren. 2022 hatte zum Beispiel Shell Deutschland den Schmähpreis bekommen für seine Behauptung, mit 1,1 Cent pro getanktem Liter Benzin oder Diesel die Klimaschäden durch Autofahren ausgleichen zu können. Eine komplette Fehlrechnung, wie die DUH aufzeigte.

5. Werbung mit Selbstverständlichkeiten.

Eine weitere Form von Greenwashing ist das Werben mit irrelevanten Produkteigenschaften, die ohnehin gesetzlich verpflichtend sind. Dazu gehört zum Beispiel die Werbung mit der Information „FCKW-frei“. Der Stoff ist schon seit den 90er Jahren verboten. Auch werben Kosmetikhersteller mit "natürlichen Inhaltsstoffen", zu denen sie sogar Wasser zählen dürfen. Gleiches gilt beim Service, wenn es etwa "24 Monate Gewährleistung" heißt, was oftmals gesetzlich vorgeschrieben ist. Auf diese Weise vermitteln Unternehmen jedoch den Eindruck, dass ihr Service oder Produkt einen (grünen) Vorteil gegenüber anderen aufweist, den es gar nicht gibt.

Ist Greenwashing verboten?

Es wird wichtiger, dass wir als Konsument:innen sowohl Greenwashing besser erkennen – als auch die Unternehmen, die wirklich daran arbeiten, nachhaltiger zu werden. Die Deutsche Umwelthilfe erzielt zwar Gerichtserfolge gegen Greenwashing-Kampagnen, doch eine bisher klare Gesetzeslage, um Greenwashing wirksam zu bekämpfen, gibt es bislang nicht. Die EU-Kommission hatte 2023 ein Anti-Greenwashing-Gesetz (Green Claims Directive) geplant, das irreführende Umweltaussagen regulieren sollte. Doch im Juni 2025 wurde der Vorschlag überraschend zurückgezogen – auf Druck konservativer Kräfte rund um die Europäische Volkspartei (EVP). Damit fällt eine der verbraucherfreundlichsten Maßnahmen des europäischen „Green Deals“ dem politischen Rollback zum Opfer.

Bekannte Greenwashing-Beispiele bei Unternehmen.

Manche Unternehmen überbieten sich beim Thema Greenwashing. Man denkt sich, so einen Quatsch kann ihnen doch niemand abkaufen. Aber leider doch. Hier sind einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.

Greenwashing bei Ökostrom – und wie er sein muss.

Auch im Energiemarkt ist Greenwashing weit verbreitet. So schmücken sich viele Energieversorger mit dem Ausbau erneuerbarer Energie, obwohl die fossilen Energien oftmals das Kerngeschäft ausmachen. RWE erhielt zum Beispiel 2021 den „Goldenen Geier“ von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) – für die Behauptung, dass der größte Teil des Kerngeschäfts bereits aus grünem Strom bestehe. Damals lag der Anteil Erneuerbarer Energien bei RWE allerdings bei nur rund 20 % – deutlich unter dem deutschen Strommix.

Wie oft willst du dich mit Energiethemen im Jahr beschäftigen?

Ökostrom ist nicht immer aus erneuerbaren Energien.

Auch verkaufen viele Stromanbieter „Ökostrom“, der oftmals gar nicht direkt aus erneuerbaren Energien stammt. Durch den Zukauf von Herkunftsnachweisen wird Strom aus fossilen Energien wie Kohlekraft oder Erdgas rechnerisch "grün" gemacht. Solche Nachweise belegen zwar, dass irgendwo in Europa Ökostrom produziert wurde, sagen aber nichts darüber aus, ob der gelieferte Strom tatsächlich aus erneuerbaren Quellen stammt. Dadurch entsteht aber auch kein neuer Ökostrom, und du förderst nicht die Energiewende.

Ökostrom-Greenwashing: Mehr InfosSo muss Ökostrom sein.

Willst du mit deinem Ökostrom wirklich etwas bewirken, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Der Ökostrom muss zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen.

- Der Anbieter sollte keine fossile Energie anbieten und auch nicht zu einem Konzern gehören, der es tut.

- Dein Tarif sollte aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern, was nur die wenigsten tun.

- Verlässliche Ökostrom-Labels wie ok power oder Grüner Strom-Label zertifizieren, dass die genannten Punkte eingehalten werden.

- Auch die Ökostrom-Reports von Robin Wood sind eine verlässliche Quelle, um Ökostrom zu finden, der auch etwas bewirkt.

Was kostet echter Ökostrom? Berechne es hier.

Was kann ich als Verbraucher:in tun?

Für Verbraucher:innen ist es oft schwer zu erkennen, ob ein Unternehmen es ernst meint mit Umwelt- und Sozialstandards – oder nur auf den grünen Image-Zug aufspringt. Eine gute Orientierung bieten folgende Fragen:

Wie transparent ist das Unternehmen?

Werden konkrete Zahlen, Ziele und Maßnahmen genannt – oder bleibt es bei wohlklingenden Floskeln?

Welche Siegel sind vertrauenswürdig?

Labels wie der Blaue Engel, Fairtrade oder GOTS sind ein guter Anhaltspunkt. Bei Ökostrom kannst du dich an den Siegeln ok power und das Grüner Strom-Label orientieren. Die Siegel kennzeichnen Ökostrom aus 100 % erneuerbaren Energien und zeigen, dass dein Tarif den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt.

Wird CO₂ vermieden oder nur kompensiert?

Echte Nachhaltigkeit bedeutet, Emissionen zu reduzieren – nicht nur durch fragwürdige Projekte auszugleichen, zum Beispiel durch Aufforstungsprojekte.

Was ist über die Lieferkette bekannt?

Unternehmen, die offen über Herkunft, Arbeitsbedingungen und Produktionsprozesse informieren, zeigen echtes Engagement.

Wie sieht die Werbung aus?

Naturbilder, grüne Farben und Begriffe wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ ohne Erklärung sind typische Greenwashing-Signale.

Hol dir die richtigen Infos.

Wer sich unsicher ist, kann sich bei Organisationen wie der Deutschen Umwelthilfe, Greenpeace oder foodwatch informieren – oder Plattformen wie Label-online.de und Siegelklarheit.de nutzen. Auch Öko-Test oder der Ratgeber Utopia sind gute Anlaufstellen.

Prüf die Verpackung.

Wenn es dir darum geht, Inhaltsstoffe wie Palmöl zu vermeiden, reicht schon ein Blick auf die Verpackung. Bei Kosmetik und vielen anderen Produkten in deinem Haushalt hilft dir dabei zum Beispiel die App „Codecheck“. Mit ihr kannst du ganz einfach ein Produkt einscannen und viel über bedenkliche Inhaltsstoffe erfahren. Allgemein empfehlen wir Inhaltsstoffe, die seltsam klingen, einfach mal zu googeln. Und was in der Zutatenliste zuerst steht, ist am meisten enthalten. Das sagt bei vielen Produkten schon einiges aus.

Apps: Diese helfen beim EinkaufDiese Unternehmen meinen's ernst mit Nachhaltigkeit.

Am besten ist es, wenn Unternehmen nicht nur hier und da mal nachhaltige Maßnahmen ergreifen oder grüne Produkte anbieten, sondern insgesamt daran arbeiten, nachhaltiger zu werden. Zum Beispiel Emissionen senken, die Lieferkette nachvollziehen und in ökologischer und sozialer Hinsicht optimieren und auch intern verantwortungsbewusster sein.

Unternehmens-Zertifizierungen zeigen echtes Engagement.

Unternehmen, die genau diese Aufgaben anpacken, erkennst du an Zertifikaten wie B Corp oder Gemeinwohl-Ökonomie. Unternehmen, die sich in den Zertifizierungsprozess begeben, setzen sich aktiv mit ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung auseinander. Beide Ansätze gehen über bloße Lippenbekenntnisse hinaus: Der tatsächliche Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft wird durch externe Prüfungen belegt. Ein zentraler Unterschied zu klassischen Wirtschaftsmodellen liegt in der Haltung gegenüber Gewinnmaximierung und dem Shareholder-Prinzip – beides wird kritisch hinterfragt. Denn wer ausschließlich auf finanzielle Rendite für Anteilseigner:innen setzt, verliert oft das große Ganze aus dem Blick: intakte Ökosysteme, faire Arbeitsbedingungen und eine zukunftsfähige Unternehmensführung. Genau diese Aspekte stehen bei den genannten Zertifizierungen im Fokus. Wer gezielt nach Unternehmen mit glaubwürdiger Nachhaltigkeitszertifizierung sucht, wird auf unserer interaktiven Karte fündig: Sie zeigt Social Businesses in ganz Deutschland – darunter auch viele Partnerunternehmen von Polarstern.

Zur Social-Business-LandkarteSo verändern wir mit Energie die Welt.

Bei Polarstern sind wir überzeugt, dass schlechtes Business für schlechtes Klima gesorgt hat. Und deshalb steht der gesellschaftliche Mehrwert im Mittelpunkt unseres Tuns. Du erkennst es zum Beispiel an unseren Zertifizierungen von B Corp oder durch die Gemeinwohl-Ökonomie. Energie ist die Lebensader einer modernen Gesellschaft und einer nachhaltigen Entwicklung. Sie muss echt grün sein, um eine echt grüne Entwicklung einzuleiten. Und deshalb unterstützt du uns als Kund:in mit jedem Tarif, die weltweite Energiewende in Deutschland und auch weltweit in unseren Initiativen in Madagaskar und Kambodscha voranzubringen. Ganz gleich, ob mit Ökostrom, Ökogas, Autostrom oder Wärmepumpenstrom.